Die neuen Impfstoffe gegen SARS-CoV-2

Bereits ein Jahr nach der Entdeckung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 sind erste Impfstoffe in Europa zugelassen. Daran knüpft sich viel Hoffnung, aber auch Skepsis. Um eine sachliche Debatte zu unterstützen, beantworten unsere Expert*innen aus Immunologie und RNA-Biologie häufige Fragen.

Wie funktioniert ein Impfstoff?

Eine Impfung bereitet den Körper auf eine mögliche Infektion vor. Und zwar so, dass unser Immunsystem den Erreger abwehren kann und man nicht krank wird. Dazu wird meist ein Impfstoff gespritzt. Seine Bestandteile haben Merkmale des Virus, können aber die Krankheit nicht auslösen. Seit dem 19. Jahrhundert sind verschiedene Impfstoffe entwickelt worden, die sehr erfolgreich sind; schwere bis tödliche Viruserkrankungen wie die Masern konnten so in weiten Teilen Amerikas und Europas fast ausgerottet werden.

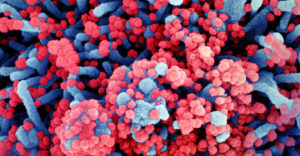

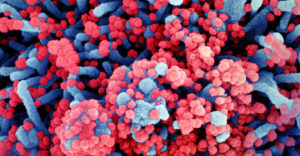

Copyright: NIAID/NIH

Impfstoff ist nicht gleich Impfstoff. Manchmal wird nur ein Teil des Virus genutzt, manchmal das vollständige, aber beispielsweise durch Hitze abgetötete Virus, manchmal eine harmlose Virusvariante, die für den Körper ähnlich genug aussieht. Diese „traditionellen“ Impfstoffe sind weltweit auch gegen das Coronavirus in der Entwicklung. Doch ihre Produktion ist oft sehr langwierig.

Während der SARS-CoV-2-Pandemie konnten Impfstoffe, die auf neuen Plattform-Technologien beruhen, am schnellsten auf das neue Virus angepasst und entwickelt werden. Dazu gehören die RNA-Impfstoffe der Firmen BioNTech/Pfizer bzw. Moderna oder der Adenovirus-Impfstoff der Universität Oxford und der Firma AstraZeneca. Der RNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer wird seit Ende Dezember in Deutschland angewandt, der Moderna-Impfstoff ist seit dem 6. Januar 2021 in Europa zugelassen. Ein weiterer RNA-Impfstoff der Firma CureVac wird noch klinisch geprüft.

Wie funktionieren RNA-Impfstoffe?

Der RNA-Impfstoff besteht aus zwei Teilen: ein RNA-Molekül sowie „Verpackungsmaterial“. Die Verpackung ist nötig, damit dieses RNA-Molekül in die Zellen des Körpers hineinkommen kann.

RNA-Moleküle sind als kurzzeitiger Speicher unserer Erbinformation wichtiger Bestandteil aller menschlicher Körperzellen. Wenn man sich unser Erbgut, das aus DNA-Molekülen im Zellkern besteht, als ein Kochbuch vorstellt, dann sind RNA-Moleküle daraus abgeschriebene Notizzettel, die im Zellplasma genutzt und wieder entsorgt werden.

Das Erbgut des Corona-Virus besteht aus RNA, die neuen Impfstoffe nutzen einen Ausschnitt daraus. Statt dem kompletten Gänge-Menü (= das Erbgut des ganzen Virus) umfasst der Notizzettel nur das Rezept für die Vorspeise: die kleinen Stacheln des Virus.

Wenn unsere Körperzellen den Impfstoff aufnehmen, „kochen“ sie damit im Zellplasma ein Protein (Eiweiß), das normalerweise auf der Oberfläche der Viren sitzt und präsentieren es anschließend auf ihrer Hülle. Das Immunsystem kann nun Antikörper und andere Immunzellen gegen die Stacheln bilden. Sobald nach einer Ansteckung das richtige Virus in den Körper gelangt, wird er von den Antikörpern erkannt und bekämpft. So kann es viel weniger Schaden anrichten.

Das RNA-Molekül im Impfstoff ist so konstruiert, dass es möglichst oft abgelesen werden kann. Es ist quasi ein sehr robuster Notizzettel. Das macht die Impfung so effizient. Dank jahrzehntelanger Grundlagenforschung – lange vor Corona – ist es gelungen, diese RNA als zelleigene RNA zu tarnen, sodass sie nicht sofort als „von außen kommend“ erkannt wird. Perfekt ist die Tarnung aber nicht, und die Reaktion darauf könnte ein Grund für Nebenwirkungen wie Fieber und Schmerzen sein. Der Notizzettel wird abgelesen, das Format ist aber irgendwie etwas unpassend. Nach ein bis zwei Tagen werden die RNA-Moleküle in den Zellen abgebaut.

Da die RNA alleine kaum in unsere Zellen kommen kann – sie ist zu groß und elektrisch geladen –, wird sie in seifenähnliche Bläschen eingepackt. Diese Substanzen (Lipide und Polyethylenglykol) wurden in den vergangenen zehn Jahren beständig verfeinert, damit sie möglichst wenig Schaden im Körper erzeugen. Sie gelten mittlerweile als sicher genug für die breite Anwendung.

Wie weist man nach, ob ein Impfstoff wirklich tut, was er verspricht?

So verheerend die Pandemie ist, weil sich so viele Menschen anstecken, so günstig ist das für klinische Studien mit einem Impfstoff. Um die Wirksamkeit zu testen, erhielten zum Beispiel im Falle von BioNTech/ Pfizer ungefähr 18.000 Menschen den Impfstoff, und 18.000 Menschen bekamen nur eine Spritze mit Salzwasser (Kontrollgruppe). Im Laufe von einigen Monaten gab es in der Kontrollgruppe fast 200 zufällige Ansteckungen, in der geimpften Gruppe nur ungefähr ein Dutzend. Diese ungleiche Verteilung zeigt, dass der Impfstoff sehr wirksam ist.

Zusätzlich haben die Forscher*innen den Schutz in Tierversuchen mit Rhesusaffen nachgewiesen. Rhesusaffen sind natürlicherweise empfänglich für eine Infektion mit SARS-CoV-2 und entwickeln auch Krankheitssymptome wie eine Lungenentzündung. Sie eignen sich also als Tiermodell für die COVID-19-Erkrankung. Nach der Gabe des experimentellen Impfstoffs wurden die Tiere dem Virus ausgesetzt – sie waren jedoch geschützt, eine Infektion war nicht nachweisbar.

Nebenwirkungen

Manche Impfungen haben fast keine Nebenwirkungen, andere sind unangenehmer. Wo ist der neue Impfstoff anzusiedeln? Fühlt man sich nach der Impfung krank?

Nebenwirkungen gibt es oft bei Impfungen, und sie können auf zwei verschiedene Arten entstehen. Zum einen ist eine Impfung eine „kleine Infektion“. So reagiert der Körper ähnlich wie man es bei einer Virusinfektion auch erleben kann: etwa mit Fieber, Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Zum anderen gibt es auch eine Reaktion an der Einstichstelle sowie auf Teile des Impfstoffs.

Bei der Untersuchung der Wirksamkeit des BioNTech/ Pfizer-Impfstoffes wurden solche Nebenwirkungen im Detail abgefragt. In der geimpften Gruppe hatten ungefähr 80 Prozent Schmerzen bei der Einstichstelle (davon ungefähr zwei Drittel „mild“, und ein Drittel „mäßig; wenige „stark“), in der Kontrollgruppe waren es 14 Prozent. Generell waren die Nebenwirkungen nach der zweiten Dosis stärker als nach der ersten. Bei den Geimpften gaben dann 59 Prozent Müdigkeit an (Kontrollgruppe 23 Prozent), 52 Prozent Kopfschmerzen (Kontrollgruppe 24 Prozent) und 37 Prozent Muskelschmerzen (Kontrollgruppe 8 Prozent). Jeweils gut die Hälfte davon empfand die Nebenwirkungen als mäßig, einige stark. Fieber über 38 Grad hatten nach der zweiten Dosis 16 Prozent der Geimpften, wenige auch über 39 Grad. Geschwollene Lymphknoten wurden bei drei von 1000 Geimpften festgestellt; andere schwerere Nebenwirkungen sind laut der Studie zu Phase 3 der Prüfung nicht aufgetreten.

Insgesamt müssen also viele Geimpfte für ein bis drei Tage mit spürbaren, teils auch unangenehmen Nebenwirkungen rechnen. Sie sind aber ein gutes Zeichen: Das Immunsystem macht, was es soll. Seltenere oder langfristig auftretende Folgen sind nicht bekannt. Die Teilnehmer*innen der Impfstoffstudien werden jedoch weiter beobachtet.

Das „Verpackungsmaterial“ kann weitere unbeabsichtigte Nebenwirkungen erzeugen. Besonders genau verfolgt wird das bei Polyethylenglykol (PEG). Es gibt Menschen, die Antikörper gegen diese Substanz haben. Bei der Impfung kann das zu einer allergischen Reaktion führen. Es wird daher erwogen, Menschen mit vielen Allergien erst später zu impfen. Geimpfte sollen außerdem 15-30 Minuten im jeweiligen Impfzentrum bleiben. Denn dort werden beispielsweise Adrenalinspritzen bereitgehalten, um einen allergischen Schock zu behandeln. Er würde 5-30 Minuten nach der Impfung auftreten. Das wurde bisher bei 1 von 100.000 Geimpften dokumentiert.

Beim zweiten Impftermin wird gefragt, wie die Person die erste Dosis vertragen hat. Geimpfte können sich bei weiteren Komplikationen beim Hausarzt / der Hausärztin melden. Hausärzt*innen und Gesundheitsämter geben Information über ungewöhnliche körperliche Reaktionen an das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) weiter. Dort werden sie systematisch in einer Datenbank erfasst und bewertet, ob ein Zusammenhang mit der Impfung möglich ist. Das PEI informiert zudem die europäische Zulassungsbehörde EMA, die die Meldungen in einer zentralen Datenbank sammelt. Falls es bei Gesundheitsbeschwerden einen statistisch signifikanten Zusammenhang zur Impfung gibt, würden diese Nebenwirkungen also schnell registriert.

Welche Erfahrungen gibt es mit Lipidnanopartikeln? Wie werden sie abgebaut?

Die Lipidnanopartikel (LNP) ähneln den Liposomen (Fettkörperchen), die als Träger für Arzneistoffe seit über 20 Jahren in der Medizin eingesetzt werden. In einem weiteren zugelassenen Arzneimittel (Onpattro) sind therapeutische RNA-Moleküle in sehr ähnlichen Fettbläschen verpackt. Bei diesen Arzneimitteln bekommen die Patient*innen im Vergleich zur Impfung aber deutlich höhere Lipidmengen als Infusion.

Impfstoffe mit ähnlichem Aufbau gab es auch schon: virosomale Impfstoffe wie Epaxal gegen Hepatitis A oder Inflexal gegen die Grippe. Virosomen sind ebenfalls Phospholipid-Bläschen, die auf ihrer Oberfläche Hüllproteine der Viren tragen. Mit diesen Impfstoffen gibt es in der Medizin seit vielen Jahre Erfahrung, das Sicherheitsprofil ist gut.

Die Struktur der Lipidnanopartikel bilden – wie in den biologischen Membranen unseres Körpers auch – Phospholipide mit darin eingelagertem Cholesterin. Die verschiedenen LNP enthalten darüber hinaus weitere Lipidbestandteile, die spezielle Eigenschaften vermitteln. Da alle Lipide mit körpereigenen Lipiden identisch bzw. ihnen sehr ähnlich sind, gelten diese Nanopartikel als „biologisch abbaubar“. Es ist davon auszugehen, dass sie im Körper ähnlich wie Nahrungslipide enzymatisch abgebaut werden und weitgehend in den körpereigenen Fettstoffwechsel eingehen. Eine mögliche Toxizität jeder dieser neuartigen Impfstoffzubereitungen wurde vor der Zulassung in präklinischen Tests geprüft.

Enthält der Impfstoff zusätzliche Wirkverstärker?

In dem BioNTech/Pfizer-Impfstoff sind keine Adjuvantien enthalten, ebenso wenig ein Konservierungsstoff.

Als Hilfsstoffe sind aufgeführt:

- ALC-0315 = (4-Hydroxybutyl)azandiyl)bis (Hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoat)

- ALC-0159 = 2-[(Polyethylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid

- 2-Distearoyl-sn-glycero-3 phosphocholin

- Cholesterol

- Kaliumchlorid

- Kaliumdihydrogenphosphat

- Natriumchlorid

- Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat

- Saccharose

- Wasser für Injektionen

Die Lipid-Nanopartikel des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes, in die die Boten-RNA eingebettet ist, enthalten also unter anderem Polyethylenglykol (PEG), damit sie besser löslich sind. PEG wird auch in vielen Medikamenten und Kosmetika verwendet. In seltenen Fällen reagieren Menschen darauf allergisch. PEG gilt daher zurzeit als Hauptverdächtiger für mögliche allergische Reaktion auf COVID-19-Impfstoffe.

Kann die Boten-RNA unser Genom verändern?

Im Durchschnitt enthält jede Körperzelle im Zellplasma etwa 360.000 Boten-RNA-Moleküle. Und bei jeder Virusinfektion, also auch bei jeder leichten Erkältung, gelangt fremde RNA in unsere Zellen. Sie dringt aber nicht einmal in den Zellkern, wo unser Erbgut lagert, vor.

Eine Integration von RNA in DNA ist unter anderem aufgrund der unterschiedlichen chemischen Struktur äußerst unwahrscheinlich. Die beiden Biomoleküle passen nicht zusammen und können keine Ketten bilden. Die wichtigsten Abweichungen: DNA besteht aus einem Doppelstrang, RNA aus einem Einzelstrang. Beide verwenden zudem unterschiedliche Zuckermoleküle als Gerüst. RNA und Dann unterscheiden sich auch in einer der jeweils vier organischen Basen, welche die „Sprossen“ der wie Leitern aussehenden Biomoleküle bilden.

Kann man nach so kurzer Zeit schon sagen, ob ein Impfstoff sicher genug ist, um ihn weiten Teilen der Bevölkerung – und zuerst Risikogruppen – zu spritzen? Noch dazu, wenn es sich um eine völlig neue Technik handelt?

Absolute Sicherheit gibt es nicht, auch nicht bei so einem neuartigen Impfstoff. Es gilt aber abzuwägen, was das eigene Leben deutlich mehr gefährdet: das Risiko der Corona-Infektion mit einem möglicherweise schweren, mit Langzeitfolgen verbundenen Verlauf oder die bislang beschriebenen milden und nur äußerst selten stärker auftretenden Nebenwirkungen der Impfung. Gerade alte und hochaltrige Menschen laufen bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 Gefahr, daran zu versterben.

Ein gutes Beispiel für eine solche Abwägung ist die Masernimpfung: Nach einer Infektion mit dem Masernvirus erkranken 98 Prozent der Ungeimpften tatsächlich an Masern. Bei einem von 1.000 bis 2.000 Erkrankten entwickelt sich im Krankheitsverlauf eine Gehirnentzündung (Enzephalitis). Bei einer Masern-Impfung liegt das Risiko, an Enzephalitis zu erkranken, dagegen bei unter eins zu einer Million. Und sogar dieser Zusammenhang gilt als unsicher. Die Impfung mit dem attentuierten Lebendimpfstoff hat also eine viel geringere Komplikationsrate als die Erkrankung selbst.

Die Fragen beantworten die Immunologinnen Professorin Uta Höpken und Dr. Kathrin de la Rosa sowie der RNA-Experte Dr. Emanuel Wyler.

Qualifizierte Angebote zu den Impfungen finden Sie auch hier:

Quelle: PM des MDC vom 25. 01. 2021