Blog Archives

Amtsantritt von Dr. Michael Frieser, neuer Administrativer Direktor des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH)

Amtsantritt von Dr. Michael Frieser, neuer Administrativer Direktor des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH)

Michael Frieser: Curriculum Vitae

Dr. Michael Frieser studierte an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Köln und schloss 1988 mit dem Diplom als Verwaltungsfachwirt ab. Anschließend studierte er Biologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. In seiner Diplomarbeit in klinischen Arbeitsgruppen der Max-Planck-Gesellschaft beschäftigte er sich mit Rheumatologie und Bindegewebsforschung. Von 1994 bis 1996 promovierte er am Institut für Experimentelle Medizin der Universität in Erlangen zum Dr.rer.nat mit einer Arbeit zum Endothel, der innersten Zellschicht von Blutgefäßen. Direkt im Anschluss wechselte er als Referatsleiter für Informationstechnik ans Paul-Ehrlich-Institut in Langen, wo er nach verschiedenen Positionen seit 2003 die gesamte Verwaltung leitet.

Programm

Grußworte aus der Politik

Prof. Veronika von Messling

Ministerialdirektorin im Bundesministerium für Bildung und Forschung

Grußworte aus Charité und BIH

Prof. Christopher Baum

Vorsitzender des BIH Direktoriums, Vorstand Charité Translationsforschungsbereich

Prof. Axel Radlach Pries

Dekan der Charité – Universitätsmedizin Berlin

Johannes Voß-Lünemann

Verwaltungsleiter des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH)

Abschied und Willkommen

Andrea Runow

ehem. Administrative Direktorin (kommissarisch) des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH)

Dr. Michael Frieser

Administrativer Direktor des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH)

Livestream

Ab 14:00 Uhr am 2. September 2021 startet hier der Livestream zum Amtsantritt von Dr. Michael Frieser.

Neues aus dem MDC

Johanna Quandt-Professur für Kathrin de la Rosa

Die Stiftung Charité und das Berlin Institute of Health in der Charité setzen ihr Format zur Gewinnung herausragender Wissenschaftlerinnen fort. Zu den vier neuen Johanna Quandt-Professorinnen gehört MDC-Forscherin Kathrin de la Rosa. Die Immunologin wird hier weiterhin ihre Arbeitsgruppe leiten.

Die Stiftung Charité und das Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) richten bereits zum zweiten Mal eine Reihe von neuen BIH Johanna Quandt-Professuren in Berlin ein. Die Professuren wurden weltweit ausgeschrieben und nachgefragt. Das Besondere an der internationalen Ausschreibung bestand darin, dass sie neben dem Aspekt der besonderen Förderung von Frauen themenoffen vorgenommen wurde. Interessentinnen waren aufgefordert, sich mit einem innovativen Konzept für ihre eigene Professur in Berlin zu bewerben. „Der Open Topic-Ansatz der Johanna Quandt-Professuren verzichtet auf eine fachliche Eingrenzung und ermöglicht auf diese Weise einen echten Wettbewerb um die besten Ideen und aussichtsreichsten Forschungsansätze“, resümiert Dr. Jörg Appelhans, Vorstand der Stiftung Charité, den Auswahlprozess. Durch das Zusammenwirken der privaten Stiftung Charité und des öffentlich finanzierten Berlin Institute of Health werden in den ersten fünf Jahren für jede der neuen Professuren bis zu drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Die gemeinsame Initiative mit der Stiftung Charité erlaubt uns eine Ausstattung der Professuren, die auch Kandidatinnen von Top-Universitäten, etwa in den USA und Kanada, angezogen hat“, sagt Professor Dr. Christopher Baum, BIH-Direktoriumsvorsitzender und Vorstand des Translationsforschungsbereichs der Charité – Universitätsmedizin Medizin.

Kooperation von Charité und MDC

Die Nachhaltigkeit der Professuren wird dadurch sichergestellt, dass allen Professorinnen ein verbindliches Verstetigungsangebot unterbreitet wurde. Um die entsprechenden Langfristperspektiven zu verwirklichen, arbeiten die Charité – Universitätsmedizin Medizin und das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) bei den Berufungen eng zusammen.

Hier lesen Sie die gesamte PM des MDC vom 31. August 2021

Ein Zellatlas für Kinderherzen

Nach Einzelzelluntersuchungen am Herzen Erwachsener fördert die Chan Zuckerberg Initiative nun auch den Aufbau eines Zellatlas von Kinderherzen. Zu den geförderten Netzwerken gehört erneut ein internationales Team um Christine Seidman von der Harvard University und Norbert Hübner vom MDC.

Angeborene Herzfehler, Herzmuskelentzündungen oder -veränderungen sind eine der Ursachen von Todesfällen im Kindesalter. Das Wissen über die molekularen Mechanismen in Herzkrankheiten in jungen Jahren ist jedoch noch sehr begrenzt, da es kaum Referenzdaten für die normale postnatale Herzentwicklung bei gesunden Kindern gibt. Diese Lücke sollen jetzt Einzelzelluntersuchungen an gesundem Herzgewebe von Säuglingen und Teenagern schließen. Die Chan Zuckerberg Initiative (CZI) fördert das internationale Kooperationsprojekt von Forscher*innen und Kinderärzt*innen mit insgesamt 33 Millionen Dollar. Davon fließen 1,75 Millionen Dollar an das Team um Professor Christine Seidman von der Harvard Medical School (HMS) in Boston und um Professor Norbert Hübner am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) in Berlin.

Lesen Sie bitte hier die gesamte PM vom 30. 08. 2021

Künstliche Intelligenz auf der Intensivstation

Künstliche Intelligenz auf der Intensivstation: x-cardiac GmbH erhält Zulassung für erstes Medizinprodukt x-c-bleeding

Die x-cardiac GmbH wurde als Medizinproduktehersteller in der EU zugelassen und bringt mit der KI-Software x-c-bleeding das erste zugelassene Medizinprodukt zur Vorhersage postoperativer Nachblutungen auf den Markt. Im April hatte die x-cardiac GmbH den erfolgreichen Abschluss ihrer Seed-Finanzierung durch IBB Ventures sowie mehrere weitere Business Angels bekanntgegeben.

Das Medizin-Start-up entwickelt KI-basierte Software, mit deren Hilfe postoperative Komplikationen nach schweren Herzoperationen vorhergesagt werden können. Das Team von x-cardiac hat die Software x-c-bleeding mithilfe von gespeicherten und anonymisierten Daten von knapp 50.000 Patient*innen am DHZB „trainiert“ und seit April 2018 im realen Klinikbetrieb auf den DHZB-Intensivstationen erprobt.

„Wir freuen uns sehr über die Zulassung unseres ersten Medizinprodukts für den kommerziellen Einsatz und danken unserem gesamten Team für die dazu geleistete großartige Arbeit. Mit unserer KI-basierten Software können wir einen Beitrag zur notwendigen Digitalisierung im Klinikalltag leisten”, sagt x-cardiac-Geschäftsführer Oliver Höppner.

Förderung durch das BIH und DHZB

Prof. Dr. med. Alexander Meyer, Herzchirurg und Informatiker am DHZB und ebenfalls Geschäftsführer von x-cardiac, hat die Software entwickelt: „Wir sehen den Bedarf an Systemen, die Entscheidungen am Point of Care unterstützen. Außerdem stehen die Kliniken vor großen Herausforderungen bei der Digitalisierung. Mit x-c-bleeding können wir ein ausgereiftes und praxistaugliches Angebot machen. Die im Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) verankerten Fördermöglichkeiten leisten hier einen wichtigen Beitrag.“

Meyer wurde während der Entwicklung und Testphase von x-c-bleeding als Stipendiat des BIH Charité Clinician Scientist Programms gefördert. Das Validation Fund SPARK-BIH Programm und das Digital-Health-Accelerator-Programm des BIH haben schließlich den Weg zur Anwendung und Vermarktung der Software begleitet und gemeinsam mit dem DHZB die Gründung der x-cardiac GmbH unterstützt.

Christian Seegers, Senior Investment Manager bei IBB Ventures, fügt hinzu: „Mit x-c-bleeding bringt x-cardiac ein hervorragendes Medizinprodukt zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt, mit dem lebensbedrohliche postoperative Komplikationen früher erkannt werden können. Wir freuen uns sehr, dass die Zulassung als Medizinprodukt so schnell umgesetzt werden konnte und x-cardiac damit Teil des digitalen Umbruchs im deutschen Klinikmarkt ist.“

Die Zulassung des ersten Medizinproduktes ist für die x-cardiac GmbH ein wichtiger Meilenstein als Plattformentwickler für KI-basierte Software auf Intensivstationen. Ein zweites Medizinprodukt „x-c-renal-injury“ zur Vorhersage von akutem Nierenversagen befindet sich bereits in der Entwicklung. Die Vermarktung soll mit Unterstützung von Distributoren erfolgen.

Quelle: PM BIH vom 08. 07. 2021

Berlin Edit-a-thon – Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen

Forscherinnen und Hochschullehrerinnen mit Bezug zu Berlin, die den Wissenschaftsstandort Berlin geprägt haben und noch prägen, möchten wir ein Gesicht geben und damit ihre Leistungen würdigen. Ausgehend von Wikipedia-Einträgen, die neu erstellt oder bearbeitet werden, möchten wir eine Ausstellung mit prominenten und weniger bekannten Berliner Wissenschaftlerinnen gestalten, die an verschiedenen Orten der Stadt gezeigt werden kann. Damit möchten wir den Berliner Wissenschaftlerinnen eine nachhaltige Präsenz in der kollektiven Wahrnehmung und Erinnerung (zurück) geben.

Das neue Laborgebäude des Campus am Lindenberger Weg erhielt den Namen einer ehemaligen, bekannten Kinderärztin.

Denn oft blieb den Wissenschaftlerinnen in der Vergangenheit die gebührende Anerkennung verwehrt, nicht selten gerieten ihre Leistungen in Vergessenheit und in der Regel ist zu wenig über ihr Leben und Wirken im Internet zu finden.

Auch auf Wikipedia sind nicht einmal 17% der biografischen Einträge Frauen gewidmet und Artikel über Wissenschaftlerinnen sind selten.

Hier setzen unsere Edit-a-thons an. Unter Mitwirkung der breiten Öffentlichkeit möchten wir an drei Terminen Biografien von Wissenschaftlerinnen aus allen Fachdisziplinen erschließen und daraus Wikipedia-Einträge erarbeiten oder weiterentwickeln. In Einführungsworkshops erfahren Sie, wie Sie Wikipedia-Artikel recherchieren, editieren und schreiben, damit Sie anschließend Texte gemeinsam oder auf eigene Faust verfassen oder überarbeiten können. Unterstützt wird diese Schreibwerkstatt mit regelmäßigen offenen Sprechstunden zur Klärung von Fragen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie mit an der größten Enzyklopädie unserer Zeit arbeiten und so Wissenschaftlerinnen-Biografien für ein breites Publikum sichtbar(er) machen?

Berlin Edit-a-thon I online → 28.07.2021, 15:00 – 18:00 Uhr & 11.08.2021, 16:00 – ca. 19:00 Uhr

Zielgruppen: interessierte Bürger*innen, Angehörige von Bildungs- & Forschungseinrichtungen, Studierende

- ankommen, kennenlernen & austauschen

- im anschließenden Einführungsworkshop erfahren Sie alles rund um das Recherchieren, Editieren und Schreiben von Wikipedia-Artikeln

- Sie verfassen und/oder überarbeiten Texte allein oder in einer Gruppe innerhalb von 2 Wochen und werden in regelmäßigen offenen Sprechstunden von Wikipedianer*innen begleitet

- der Edit-a-thon endet mit einem gemeinsamen Abschluss für letzte Korrekturen etc. & zum Feiern des Erreichten

Berlin Edit-a-thon II online, ggf. in Präsenz → August 2021 / Uhrzeit – Daten folgen

Zielgruppe: Senior*innen

- ankommen, kennenlernen & austauschen

- im anschließenden Einführungsworkshop erfahren Sie alles rund um das Recherchieren, Editieren und Schreiben von Wikipedia-Artikeln durch eine erfahrene Wikipedianerin

- Sie verfassen (beginnen) und/oder überarbeiten Texte allein oder in einer Gruppe. Als Gesamtgruppe bleiben Sie über 3 Tage zusammen und werden im Schreiben begleitet.

- der Edit-a-thon endet mit einem gemeinsamen Abschluss für letzte Korrekturen etc. mit unserer Wikipedianerin & zum Feiern des Erreichten

Ausstellungseröffnung ‘Hauptstadt der Wissenschaftlerinnen‘ im Roten Rathaus → Anfang/Mitte Oktober 2021

Berlin Edit-a-thon III online, ggf. in Präsenz → 18.10.2021 bis 20.10.2021, jeweils von 10:00 – ca. 18:00 Uhr

Zielgruppe: Schüler*innen ab Klasse 10

- ankommen, kennenlernen & austauschen

- im anschließenden Einführungsworkshop erfährst du alles rund um das Recherchieren, Editieren und Schreiben von Wikipedia-Artikeln durch eine erfahrene Wikipedianerin

- du verfasst (beginnst) und/oder überarbeitest einen Text allein oder in einer Gruppe. Als Gesamtgruppe bleibt Ihr über 3 Tage zusammen und werdet im Schreiben begleitet.

- der Edit-a-thon endet mit einem gemeinsamen Abschluss für letzte Korrekturen etc. mit unserer Wikipedianerin & zum Feiern des Erreichten

ANMELDEN

Quelle: Berlin Institute of Health

Viermal so viele Informationen pro Zelle

Wissenschaftler*innen des Berlin Institute of Health in der Charité (BIH) und des MDC haben gemeinsam mit Forscher*innen aus den USA und Japan die Analyse von Einzelzellen auf eine neue Stufe der Präzision gehoben: Sie kombinierten Methoden, mit denen man die mRNA, die strukturelle Zugänglichkeit der DNA, die hergestellten Proteine sowie Mutationen in der mitochondrialen DNA bestimmt, und waren so in der Lage, alle diese Informationen von tausenden einzelner Zellen gleichzeitig zu erfassen. Ihre Ergebnisse haben sie nun in der Zeitschrift Nature Biotechnology veröffentlicht.

Bislang verstanden Biolog*innen unter der Single-Cell-Analyse insbesondere die Bestimmung des messenger RNA (mRNA)-Profils einzelner Zellen. Diese Botenstoffe überbringen die Information aus dem Erbgut im Zellkern, der DNA, in das Zellplasma, wo die mRNA in Eiweiß (Protein) übersetzt wird. In jeder Zelle ist der Gehalt und die Zusammensetzung der mRNA individuell verschieden. So werden in Nervenzellen andere Proteine benötigt als in Leberzellen und entsprechend andere Gene auf der DNA abgelesen und in mRNA umgeschrieben.

„Das Bild von der Zelle allein auf Basis des mRNA-Profils ist jedoch unvollständig“, erklärt Leif S. Ludwig, Leiter der Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe „Stammzelldynamiken und mitochondriale Genomik“ am BIH und MDC, und einer der leitenden Autoren der nun veröffentlichten Arbeit. Die Gruppe gehört seit kurzem dem gemeinsamen Forschungsfokus „Single-Cell-Ansätze für die personalisierte Medizin“ an, den das BIH in der Charité gemeinsam mit dem MDC und der Charité gegründet hat. „Es werden nicht immer alle mRNA-Moleküle 1:1 in Protein übersetzt und nicht für jedes Gen ist die Menge an mRNA gut messbar. Wenn wir nun gleichzeitig die Proteinmenge bestimmen können, gibt uns das ein umfassenderes Bild von den Vorgängen in der Zelle.“

Verstehen, warum die Zelle manche Gene häufiger abliest

Gemeinsam mit einem internationalen Team von Kolleg*innen aus den USA und Japan bestimmten die Wissenschaftler*innen neben der mRNA und Protein-Profilen auch die „Zugänglichkeit“ der DNA in einzelnen Zellen. Denn das Erbgut der Zelle liegt nicht ungeschützt im Kern, sondern bildet einen dichten Komplex namens Chromatin: Stellen, an denen das Chromatin lockerer vorliegt, können leichter in mRNA abgeschrieben werden, besonders dichte Stellen werden kaum benutzt. „Daraus können wir erkennen, ob die DNA-Struktur mit der mRNA-Menge zusammenhängt, und können so besser verstehen, warum manche Gene häufiger als andere abgelesen werden“, sagt der promovierte Biochemiker und Humanmediziner.

Mit seiner Gruppe, die am Berliner Institut für medizinische Systembiologie ( BIMSB ) des MDC angesiedelt ist, erforscht Leif S. Ludwig zudem das Erbgut von Mitochondrien – den „Kraftwerken“ der Zelle – welche über eine eigene DNA verfügen. So untersuchen sie beispielsweise, wie sich Veränderungen in der mitochondrialen DNA auf Erkrankungen beim Menschen auswirken. „Es lag daher für uns nahe, auch die mitochondriale DNA in die Single Cell Analyse mit einzubeziehen“, erklärt Leif S. Ludwig. Damit sind die Wissenschaftler*innen die ersten weltweit, die bei der Einzelzellanalyse vier Parameter gleichzeitig untersuchen können. Und das ist wichtig, auch für die Medizin. „Je genauer es uns gelingt, zum Beispiel Krebszellen unter die Lupe zu nehmen, desto besser verstehen wir, was in der Zelle falsch läuft. Und können damit auch die Behandlung präzise anpassen.“

Die klinische Anwendung seiner Ergebnisse verfolgt er unter anderem gemeinsam mit seinen klinischen Partnern an der Charité, den Direktoren der Medizinischen Kliniken mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie, Professor Lars Bullinger am Charité Campus Virchow-Klinikum (CVK) sowie Professor Ulrich Keller am Charité Campus Benjamin Franklin (CBF).

Tiefer Einblick in Tumore

Um eine Krebserkrankung zu diagnostizieren, entnehmen Ärzt*innen heute wie schon vor 100 Jahren ihren Patient*innen Gewebeproben, die sie – meist fixiert in Formalin – mikroskopisch untersuchen. In den vergangenen 20 Jahren wurden zudem genetische Verfahren etabliert, die es erlauben, Mutationen in den Tumoren näher zu charakterisieren, und Hinweise auf die beste Behandlungsstrategie liefern.

Selbst kleinste Gewebeproben reichen aus, um Proteine aufzuspüren

Jetzt ist es einer Gruppe von Forscher*innen des Berliner Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC), des Berlin Institute of Health (BIH), der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung (DKTK) gelungen, in fixierten Proben von Lungenkrebsgewebe mehr als 8.000 Proteine mit Massenspektrometern im Detail zu analysieren.

„Mit den von uns entwickelten Methoden ist es möglich geworden, molekulare Prozesse in Krebszellen auf der Proteinebene tiefgreifend zu untersuchen – und zwar in bereits vorhandenen Patientenproben, die im Klinikalltag in großer Zahl anfallen und eingelagert werden“, sagt Dr. Philipp Mertins, der Leiter der Technologieplattform „Proteomics“ am MDC und BIH. „Selbst kleinste Gewebemengen, wie sie bei Nadelbiopsien gewonnen werden, sind für unsere Experimente ausreichend.“

Die Studie, die in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht ist, gilt als ein wichtiger Erfolg für das Forschungsprojekt MSTARS (Multimodal Clinical Mass Spectrometry to Target Treatment Resistance), das seit dem Jahr 2020 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund 5,7 Millionen Euro finanziert wird.

Das Team um Philipp Mertins und Professor Frederick Klauschen vom Institut für Pathologie der Charité hat zum einen zeigen können, dass die Proteine – anders als die häufig untersuchten, aber recht empfindlichen RNA-Moleküle – in den Proben viele Jahre lang stabil bleiben und präzise quantifiziert werden können. „Zum anderen bilden die in dem Tumorgewebe vorhandenen Proteine das Krankheitsgeschehen besonders gut ab“, sagt Erstautorin Corinna Friedrich, Doktorandin in den Arbeitsgruppen von Mertins und Klauschen. „Denn sie geben zum Beispiel Aufschluss darüber, welche der Gene, die das Wachstum eines Tumors fördern oder hemmen, in den Zellen besonders aktiv sind.“

Die Methode soll helfen, die jeweils beste Behandlungsoption zu finden

Das Bild, das die Forschenden mit ihrer Analyse von Adeno- und Plattenepithelkarzinomen – zwei Formen von Lungenkrebs – gewonnen haben, ist auch deshalb so detailliert geworden, weil sie nicht nur eine sehr große Zahl von den in der Zelle vorhandenen Proteinen haben aufspüren können, sondern darüber hinaus mehr als 14.000 Phosphorylierungsstellen ermittelt haben. Mithilfe der Phosphorylierung, dem reversiblem Anhängen von Phosphatgruppen an Proteine, kontrolliert die Zelle fast alle biologischen Prozesse, indem sie bestimmte Signalwege auf diese Weise ein- oder ausschaltet.

„Unsere Publikation bildet somit eine wichtige Grundlage, um zu einem besseren Verständnis des Krankheitsgeschehens bei Lungenkrebs und auch bei anderen Krebsarten zu gelangen“, sagt Klauschen, der zusammen mit Mertins korrespondierender Autor der Studie ist. Inzwischen hat Klauschen die Leitung des Pathologischen Instituts an der Ludwig-Maximilians-Universität München übernommen, forscht aber auch weiterhin an der Charité. „Darüber hinaus werden wir mit den von uns entwickelten Methoden künftig besser erklären können, warum eine ganz bestimmte Therapie bei manchen Erkrankten wirkt, während sie bei anderen versagt“, ergänzt der Pathologe. Somit werde man leichter für alle Patient*innen die jeweils beste Behandlungsoption finden.

Auch Herz-Kreislauf-Leiden lassen sich besser erforschen

Philipp Mertins hofft zudem, dass sich mit der massenspektrometrischen Analyse des Proteoms in Gewebeproben nicht nur neue Biomarker für die Therapieentscheidung und die Überlebensprognose der Patient*innen finden lassen, sondern auch weitere molekulare Zielstukturen entdeckt werden, an denen potenzielle Medikamente künftig angreifen könnten.

Und noch einen Pluspunkt der geleisteten Arbeit kann der Forscher benennen: „Unsere Methode ist nicht nur für die Erforschung von Krebs geeignet, sondern sehr breit einsetzbar.“ Unter anderem hat die Arbeitsgruppe „Proteomics“ bereits das Proteom fixierter Immunzellen von COVID-19-Patient*innen erfolgreich analysiert. Zudem können die Autoren Empfehlungen geben, welche massenspektrometrischen Methoden für verschiedene Arten von klinischen Studien jeweils besonders zu empfehlen sind.

Als Nächstes sollen am MDC sowohl weitere fixierte Immunzellen als auch fixiertes kardiovaskuläres Gewebe massenspektrometrisch auf vorhandene Proteine und Phosphorylierungsstellen untersucht werden. „Auf diese Weise wollen wir zu einem besseren Verständnis für Infektions- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen“, erläutert Mertins. „Denn dann würden sich auch diese Krankheiten eines Tages vermutlich sehr viel besser behandeln lassen, als es bislang der Fall ist.“

Text: Anke Brodmerkel

Gemeinsame Pressemitteilung von MDC, BIH und Charité

Einstein-Zentrum 3R will tierversuchsfreie Forschung voranbringen

Einstein-Zentrum 3R will tierversuchsfreie Forschung voranbringen – MDC beteiligt

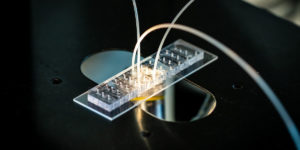

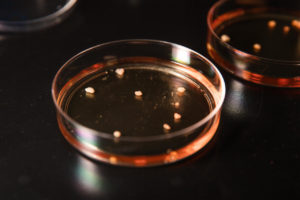

Ziel des „Einstein-Zentrums 3R“ (3R: Replace, Reduce, Refine) ist es, neue Therapien für menschliche Erkrankungen zu entwickeln, indem die Übertragbarkeit von Laborerkenntnissen auf den Patienten verbessert und gleichzeitig der Tierschutz gestärkt wird. Forschungsschwerpunkt sind 3D-Modelle aus menschlichen Gewebekulturen, die Tierversuche ersetzen sollen. Diese speziellen Zellkulturen, sogenannte Organoide, können die Strukturen und Funktionen einzelner Organe darstellen und damit einen Zugang zur Erforschung und Behandlung menschlicher Erkrankungen ermöglichen. Sie sind der Untersuchung einzelner Zellen oder Tierversuchen in manchen Bereichen überlegen. Die Herausforderungen der Forschung bestehen daher in der Entwicklung von Organoiden, die in Reifung und Komplexität, beispielsweise durch Ausbildung eines Gefäß- und Immunsystems, den menschlichen Organen so ähnlich wie möglich sind.

Voraussetzung für die Förderung des Einstein-Zentrums 3R bis zum Jahr 2026 ist eine erfolgreiche Zwischenevaluation durch die Wissenschaftliche Kommission der Einstein Stiftung im Jahr 2024. Das Land Berlin stellt der Einstein Stiftung 5,3 Millionen-Förderung zusätzlich zu ihrem Grundhaushalt zur Verfügung. Der positiven Entscheidung war eine einjährige Vorbereitungsphase vorausgegangen.

„Internationale Experten und die Wissenschaftliche Kommission der Einstein Stiftung haben das Einstein-Zentrum als besonders förderungswürdig bewertet. Forschungsansatz, Struktur und Vernetzung der beteiligten Partner haben großes Potential, Berlin als wichtigen Standort in der Erforschung alternativer Methoden zu Tierversuchen zu etablieren“, sagt Prof. Dr. Günter Stock, der Vorstandsvorsitzende der Einstein Stiftung anlässlich der Förderentscheidung.

Aufgrund der artspezifischen Unterschiede ist bei Tierversuchen die Übertragbarkeit auf den Menschen häufig beeinträchtigt. Der große Vorteil der Organoide ist, dass die biomedizinische Forschung hier direkt menschliche Zellen zur Grundlage hat. Am Einstein-Zentrum sind sechs Forschungsprojekte zu Darm, Lunge, Herz, Hirn, Leber und zur neuromuskulären Verbindung geplant. Hinzu kommen zwei Querschnittsprojekte zur Qualitätsverbesserung der Modelle: Eines erarbeitet einen für alle gültigen Rahmen von Maßnahmen und Prinzipien, das andere richtet eine Bildgebungs- und Analyseplattform ein, um menschliche und tierische Modelle hinsichtlich der Ausprägung von Krankheitsmerkmalen, beispielsweise bei COVID-19, besser vergleichen können.

Regierender Bürgermeister: Vorreiterrolle für Berlin

Der Regierende Bürgermeister von Berlin und Senator für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller, bekräftigt: „Zusammen mit der Charité, unseren Universitäten und Forschungsinstituten haben wir in den vergangenen Jahren viel dafür getan, Berlin Schritt für Schritt zur Hauptstadt der Erforschung und Entwicklung von Alternativen zu Tierversuchen zu machen. Das neue Einstein-Zentrum 3R ist nun ein weiterer Schritt in diese Richtung. Es vereint die herausragende Expertise der exzellenten und innovativen Biomedizin-Forschung in Berlin und nimmt mit seinem breit aufgestellten Forschungsnetzwerk deutschlandweit und international eine wichtige Vorreiterrolle ein.“

Die Gründung eines Einstein-Zentrums 3R wurde initiiert von der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Technischen Universität Berlin; es entsteht in enger Kooperation mit dem Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft, dem Bundesinstitut für Risikobewertung und dem Robert Koch-Institut. Das Zentrum soll langfristig ein Forschungsnetzwerk in Berlin etablieren, das gemeinsam an Gewebemodellen forscht und innovative Projekte entwickelt. Nach dem 3R-Prinzip von William Russell und Rex Burch gilt es, Tierversuche zu ersetzen (Replace), die Anzahl der Versuchstiere zu reduzieren (Reduce) oder die Belastung für Versuchstiere zu mindern (Refine). Nachwuchswissenschaftler*innen sollen im geplanten Zentrum durch Ausbildung, Schulung und Weiterbildung in die Lage versetzt werden, das 3R-Prinzip stringent anzuwenden. Auch die Wissenschaftskommunikation und der Dialog mit der Öffentlichkeit werden eine bedeutende Rolle einnehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass nun mit dem Einstein-Zentrum 3R eine institutionenübergreifende Struktur geschaffen wird, die die Umsetzung des 3R-Prinzips und die Entwicklung von Alternativmethoden verbessert sowie die berlinweite Vernetzung der Forschungsprojekte strukturell befördert“, ergänzt Prof. Dr. Axel Radlach Pries, Dekan der Charité.

MDC mit Stammzell- und Organoid-Technologien beteiligt

Das MDC ist mit mehreren Forschungsinitiativen am Einstein-Zentrum 3R beteiligt. So arbeiten die Professor*innen Mina Gouti, Carmen Birchmeier und Nikolaus Rajewsky mit ihren Teams daran, aus pluripotenten Stammzellen reife menschliche Organoide zu entwickeln und zu charakterisieren, die den adulten Geweben sehr ähnlich sind. Dies wird es ermöglichen, Krankheiten zu modellieren, die sich erst spät im Leben entwickeln, wie die Amyotrophe Lateralsklerose. Ein solcher Fortschritt erfordert die Zusammenarbeit von interdisziplinären Teams, die an der Schnittstelle von Stammzell- und Organoid-Technologien, Mausgenetik und Systembiologie arbeiten. Dies könnte letztendlich dazu beitragen, die für die Forschung benötigten Tiermodelle zu reduzieren. Langfristig könnte die Entwicklung von ausgereiften Organoid-Modellen auch die Grundlage für neue Ansätze in der personalisierten Medizin bilden.

Die beiden MDC-Wissenschaftler Professor Michael Gotthardt und Dr. Sebastian Diecke untersuchen gemeinsam mit Burkert Pieske (Charité) gentechnisch hergestelltes künstliches menschliches Herzgewebe (Engineered Heart Tissue, kurz ETH). Hierfür nutzen sie pluripotente menschliche Stammzellen. Die Teams wollen so die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen – noch immer eine der häufigsten Todesursachen weltweit – tiefer erforschen und neue Therapieansätze finden. Dabei sollen auch Erkenntnisse aus Tierversuchen mit denen der ETH-Technologie verglichen werden. Außerdem wollen sie in Berlin die notwendige Infrastruktur aufbauen, um möglichst vielen Wissenschaftler*innen Zugang zur ETH-Technologie zu ermöglichen.

Thomas Sommer, Wissenschaftlicher Vorstand des MDC (komm.), sagte zu der Entscheidung: „Das Vermeiden, Verringern, Verbessern von Tierversuchen ist für uns am MDC oberstes Prinzip. In unserer Gesundheitsforschung nutzen wir bei der großen Mehrheit aller Experimente Zell- und Gewebekulturen, Computermodelle und Künstliche Intelligenz. Außerdem haben wir am MDC eine Organoid-Plattform etabliert und inzwischen viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir unsere Expertise in das Berliner Einstein-Zentrum 3R einbringen und gemeinsam mit Partnern weiterentwickeln können. Das Einstein-Zentrum ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Weiterentwicklung von Alternativen zu Tierversuchen. Das ist wichtig für den Wissenschaftsstandort Berlin als Vorreiter. Allerdings möchte ich auch dies betonen: Noch sind, aus heutiger Sicht, Tierversuche für die Grundlagenforschung und Medikamentenentwicklung unverzichtbar.“

Quelle: PM des MDC vom 15. 06. 2021

Feierliche Einweihung des Käthe-Beutler-Hauses von BIH und MDC

Ein Haus, das Grenzen überschreitet: Feierliche Einweihung des Käthe-Beutler-Hauses von BIH und MDC

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und der Regierende Bürgermeister und Senator für Wissenschaft und Forschung Berlins, Michael Müller, haben heute ein neues Gebäude für die translationale medizinische Forschung des Berlin Institute of Health (BIH) in der Charité sowie des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) auf dem Wissenschafts-, Gesundheits- und Biotechnologiepark Campus Berlin-Buch eingeweiht. Der Bund hat sich mit 26,2 Millionen Euro an den rund 29 Millionen Euro Gesamtkosten für den Neubau beteiligt. Das frühere Klinikgebäude wurde saniert und durtorstch einen Neubau, das Käthe-Beutler-Haus, ergänzt. Es bietet nun auf 3000 Quadratmetern Platz für rund 200 Wissenschaftler*innen. Ihr Forschungsschwerpunkt wird die Blutgefäßmedizin sein. Der Name des Hauses erinnert an die jüdische Ärztin und Wissenschaftlerin Käthe Beutler, die 1935 unter den Nazis in die USA emigrieren musste. Ihr Sohn und Enkel überbrachten ebenso Grußworte wie der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Das Käthe-Beutler-Haus ist das erste Forschungsgebäude des BIH, das in Betrieb genommen wird.

Blick auf den Vorplatz und Haupteingang des Käthe-Beutler-Hauses vom Lindenberger Weg aus.

© Felix Petermann, MDC

„Das neue Käthe-Beutler-Haus wird die Forschung in Berlin weiter verbinden – und zwar sowohl räumlich als auch inhaltlich. Geschaffen wurde ein gemeinsamer Forschungsstandort für das BIH und das MDC am Campus Buch. Dabei steht die Namensgeberin des neuen Gebäudes, die Kinderärztin und Forscherin Dr. Käthe Beutler, durch ihre persönliche Lebensgeschichte für Entschlossenheit, Durchsetzungsfähigkeit und Weitsicht. Sie hat damit auch in der heutigen Zeit gerade für junge Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen und Studentinnen eine Vorbildfunktion. Ich wünsche dem BIH und dem MDC, allen weiteren beteiligten Forschungseinrichtungen und allen, die das Käthe-Beutler-Haus nutzen werden für ihre gemeinsame Arbeit viel Erfolg und gutes Gelingen!“, sagte die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek anlässlich der Eröffnung des Käthe Beutler Hauses, die coronabedingt nur mit wenigen Gästen vor Ort stattfand.

Karliczek überbrachte ihre Grüße daher per Videobotschaft, ebenso wie Berlins Regierender Bürgermeister und Senator für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller: „Das Käthe-Beutler-Haus nimmt in der Privilegierten Partnerschaft des MDC mit dem BIH in der Charité eine wichtige Brückenfunktion ein. Ihre gemeinsamen Forschungsaktivitäten sind von großer wissenschaftlicher, gesundheitspolitischer und gesellschaftlicher Bedeutung und finden nunmehr ideale Rahmenbedingungen. Ich bin sehr dankbar, dass mit diesem besonderen Forschungsgebäude der Name Käthe Beutlers nach Berlin zurückkehrt und für unsere wachsende Medizinmetropole steht.“

Professor Christopher Baum, Vorsitzender des BIH Direktoriums und gleichzeitig Vorstand des Translationsforschungsbereichs der Charité – Universitätsmedizin Berlin, freut sich über das erste BIH-Gebäude, das nun seinen Nutzer*innen übergeben werden kann. „Bisher sind die Arbeitsgruppen des BIH über verschiedene Häuser in ganz Berlin verteilt. Wir freuen uns sehr, dass das BIH mit dem Käthe-Beutler-Haus nun einen Ort und ein erstes Zuhause erhält. Mit dem Forschungsbereich der Translationalen Vaskulären Biomedizin werden hier bedeutsame Forschungen zu Blutgefäßen stattfinden, die bei vielen Krankheiten eine Rolle spielen und damit hoffentlich bald vielen Patientinnen und Patienten zugutekommen.“

Blick auf Arbeitsbänke in einem der Großraumlabor im 2. OG (zum Lindenberger Weg)

© Felix Petermann, MDC

Professor Thomas Sommer, Wissenschaftlicher Vorstand des MDC (komm.), sagte zur Eröffnung des neuen Gebäudes, in dem Forschungsgruppen des MDC und des BIH gemeinsam unter einem Dach arbeiten werden: „Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute das Käthe-Beutler-Hauses hier auf dem Campus Buch eröffnen. Wir stärken damit unsere fruchtbare Partnerschaft mit dem BIH und der Charité. Seit vielen Jahren arbeiten MDC-Wissenschaftler*innen und Mediziner*innen auf vielfältige Weise eng und erfolgreich zusammen. Das Experimental and Clinical Research Center von MDC und Charité hier direkt nebenan ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie patientenorientierte Forschung gelingt. Heute wird dieses Erfolgsmodell der Translation („vom Labor in die Klinik“) um die Blutgefäßforschung und -medizin erweitert. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg.“

Mitten durch das Käthe-Beutler-Haus verläuft die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg. Da passt es, dass hier auch die Grenzen zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung täglich überschritten werden sollen. Professor Axel R. Pries, Dekan der Charité, hält dies für essentiell: „Es ist von großer Bedeutung, dass sich Ärztinnen und Ärzte, Forscherinnen und Forscher und nicht zuletzt Patientinnen und Patienten täglich unter einem Dach begegnen: Durch den unmittelbaren Austausch entwickeln sich neue Ideen und Forschungsergebnisse können schnell in die Realität übersetzt werden: Nur so wird aus Forschung Gesundheit!“

Der Name des Hauses geht auf die jüdische Ärztin Käthe Beutler zurück, die in Berlin Medizin studierte und anschließend zunächst an der Charité und danach in eigener Praxis als Kinderärztin tätig war. Im Jahr 1935 musste sie mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten fliehen, in den USA fand sie eine neue Heimat. Ihr Sohn Frederick Beutler und ihr Enkelsohn Bruce Beutler sind ebenfalls Wissenschaftler, Bruce Beutler erhielt im Jahr 2011 den Nobelpreis für Medizin für seine Arbeiten auf dem Gebiet der angeborenen Immunität. Beide waren bei der Einweihung des Käthe-Beutler-Hauses ebenfalls zugeschaltet und erinnerten an ihre Mutter und Großmutter. „Wir haben sie als eine starke Person erlebt, die immer versucht hat, Gutes zu tun, auch in einer Welt, die ihr gegenüber besonders hart war“, sagte Bruce Beutler in seiner Würdigung. „Wenn sie heute hier wäre, würde sie sich freuen – und sicher sehr darüber staunen, dass die Charité ein Haus nach ihr benennt. Wir sind stolz darauf, dass ihr vorbildliches Leben von dieser angesehenen Institution gewürdigt wird, die eine prägende Rolle in ihrer beruflichen Laufbahn spielte.“

Dr. Gideon Joffe, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, dankte den Verantwortlichen für die Namenswahl für das neue Forschungsgebäude. „Käthe Beutler steht stellvertretend für die vielen vertriebenen jüdischen Wissenschaftler*innen und Ärzt*innen im Dritten Reich. Indem wir ihrer heute gedenken, stellen wir sicher, dass das Andenken an dieses Unrecht gewahrt bleibt. Gleichzeitig sind wir glücklich darüber, dass Wissenschaft heute grenzenlos betrieben wird und internationale Zusammenarbeit selbstverständlich geworden ist.“

Eine Gedenktafel am Eingang des neuen Gebäudes erinnert an Käthe Beutler.

Stellvertretend für die Wissenschaftler*innen, die künftig im Käthe-Beutler-Haus arbeiten werden, sagte Professor Holger Gerhardt, Sprecher des BIH & MDC Center for Vascular Biomedicine und Professor für Experimentelle Herz-Kreislaufforschung im MDC: „Im Käthe-Beutler-Haus ermöglichen wir die Begegnung zwischen uns, den Forschungsteams der Vaskulären Biomedizin, und den Patientinnen und Patienten. Und wir stellen einen regen Austausch zwischen Spitzenwissenschaft und -technologie her: Wir nutzen hier neueste Omics-Technologien etwa zur Gensequenzierung oder Einzelzellanalyse und verfügen über modernste Mikroskopie-Methoden. Uns geht es um die Translation von der Grundlagenforschung in die Klinik – und auch zurück. Translation überbrückt Gräben zwischen Disziplinen, deren unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Denkweisen. So schafft sie neues Verständnis und neue Einsichten. Das wird nachhaltig verändern, wie wir Krankheiten verstehen, therapieren oder auch vorbeugend verhindern.”

Zahlen, Daten, Fakten zum Käthe-Beutler-Haus

Anschrift: Käthe-Beutler-Haus, Lindenberger Weg 80, 13125 Berlin

Bauherren: Charité – Universitätsmedizin Berlin, Max-Delbrück-Centrum;

Architekt: kleyer.koblitz.letzel.freivogel, Gesellschaft von Architekten mbH

Kosten: 29,1 Mio Euro

Nutzfläche: 3030 qm

Errichtung: 2017 – 2021

Fertigstellung: März 2021

Quelle: PM des MDC vom 24.03.2021

GSCN & BIH starten “Dialogplattform Stammzellforschung”

NEU: White Paper: Organoide –

von der Stammzelle zur zukunftsweisenden Technologie

Organoide sind dreidimensionale, aus Stammzellen in vitro entwickelte Zellstrukturen, die Organe nachbilden und diesen hinsichtlich ihrer Zellzusammensetzung und Funktion ähneln. Sie können für die Grundlagenforschung eingesetzt werden und sind vielversprechend für verschiedenste Bereiche der Medizin, z. B. für Medikamentenscreenings und Toxizitätstest, aber auch zur Vorhersage individueller Arzneimittelreaktionen.

Das German Stem Cell Network (GSCN) und die IAG Gentechnologiebericht der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) möchten mit dem vorliegenden White Paper einen Beitrag dazu leisten, das Forschungsgebiet bekannter zu machen und einen interdisziplinären und gesellschaftlichen Diskurs darüber anstoßen.

GSCN & BIH starten “Dialogplattform Stammzellforschung”

Mit dem Beginn des Jahres 2021 gingen das German Stem Cell Network (GSCN) und das Berlin Institute of Health (BIH) eine enge Kooperation ein. Das GSCN vernetzt und fördert die Stammzellforschung in Deutschland mit dem Ziel, die Grundlagenforschung auszubauen, die Translation von Forschungsergebnissen in Therapien zu beschleunigen und die Wissenschaftler*innen der verschiedenen Forschungsbereiche zu verknüpfen. Damit treiben nun das GSCN und das BIH gemeinsam die Translation mit Hilfe von Stammzelltechnologien voran. Zu diesem Zweck gründen sie die „Dialogplattform Stammzellforschung“, welche künftig die nationale und internationale Stammzellforschung noch besser vernetzen und fördern wird.

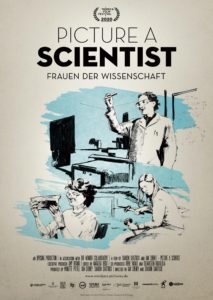

Mehr Frauen für die Wissenschaft

Mehr Frauen für die Wissenschaft – BIH und MDC laden ein zu Film, Vortrag und Diskussion

Am 11. Februar ist internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Das Berlin Institute of Health (BIH) und das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) laden zu einer gemeinsamen Online-Veranstaltung mit Film, Vortrag und Debatte. Wir wollen diskutieren, welche Veränderungen notwendig sind, um den Wissenschaftsbetrieb vielfältiger, gerechter und offener für alle zu gestalten.

Am 11. Februar ist internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Das Berlin Institute of Health (BIH) und das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) laden zu einer gemeinsamen Online-Veranstaltung mit Film, Vortrag und Debatte. Wir wollen diskutieren, welche Veränderungen notwendig sind, um den Wissenschaftsbetrieb vielfältiger, gerechter und offener für alle zu gestalten.

Wissenschaftlich herausragende Entdeckungen benötigen vielfältige Perspektiven, innovative Ergebnisse beruhen auf diversen Ansätzen. Aktuelle Beispiele zeigen, dass Frauen an herausragenden Entdeckungen in führender Position beteiligt waren: Der aktuelle Chemie-Nobelpreis zur Crispr-Cas-Genschere ging an zwei Frauen, der Biontech-mRNA-Impfstoff beruht auf bahnbrechenden Entwicklungen von Frauen. Dennoch sind Wissenschaftlerinnen, insbesondere in höheren Positionen, in Universitäten wie Forschungsinstituten nach wie vor unterrepräsentiert. Sie stellen zwar die Hälfte aller Doktorand*innen, aber nur jede vierte Professur. Vorurteile und Geschlechterstereotypen, aber auch strukturelle Barrieren im Wissenschaftssystem erschweren es Frauen, in der Wissenschaft erfolgreich zu sein. Frauen haben häufiger als Männer befristete Verträge, arbeiten in Teilzeit und werden für dieselbe Arbeit schlechter bezahlt. Forschungsarbeiten von Männern werden häufiger zitiert, bei Berufungen werden Frauen seltener berücksichtigt. Um all dies soll es in der Diskussionveranstaltung am 11. Februar gehen.

Gestartet wird mit der Online-Ausstrahlung des Films „Picture a Scientist“. Trailer Er folgt drei Wissenschaftlerinnen – einer Biologin, einer Chemikerin und einer Geologin – bei ihrer Arbeit im Labor oder in der Polarregion und berichtet über ihre Erfahrungen mit Diskriminierung, Benachteiligung und sexueller Belästigung. Jennifer Doudna, die Nobelpreisträgerin für Chemie des Jahres 2020, sagt: „Der Film ist ein Muss für Jede:n in der Wissenschaft. Wir müssen eine aufrichtige Debatte über das Problem des Sexismus in den Naturwissenschaften führen und auch seine verschärften Folgen für Wissenschaftlerinnen ethnischer Minderheiten anerkennen. Wir müssen als geschlossene Gemeinschaft handeln, um Missetäter zu stoppen, um Belästigung und Diskriminierung zu vermeiden, um unsere Vorurteile einzugestehen und ihnen bewusst zuwider zu handeln und um Mädchen und Frauen während ihrer gesamten wissenschaftlichen Laufbahn zu unterstützen. Jeder ist in der Wissenschaft willkommen und jeder verdient faire Startbedingungen.“

Karin Höhne, die Referentin für Chancengleichheit am BIH , und Dr. Christiane Nolte, Frauenvertreterin am MDC, haben gemeinsam das Programm für den Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft organisiert. Für den Einführungsvortrag hat Prof. Dr. Marieke van den Brink, Professorin für Gender&Diversity von der Radboud Universität in den Niederlanden, zugesagt. Sie geht der Frage nach, wie Universitäten und Forschungssseinrichtungen inklusiver werden. An der anschließenden Diskussion nehmen Wissenschaftlerinnen von BIH, MDC, der University of Sheffield (UK) und dem Bellvitge Biomedical Research Institute (Spanien) teil.

Das Programm im Überblick

Filmvorführung online “Picture a Scientist”: 9. Februar, 18:00 Uhr – 12. Februar, 18:00 Uhr

Am 11. Februar 2021

16:00 Uhr – Eröffnung und Begrüßung Prof. Dr. Baum, Wissenschaftlicher Direktor des BIH Prof. Dr. Graßmann, Administrative Vorständin des MDC

16:15 Uhr – Keynote “Gender Inclusion in Higher Education” Prof. Dr. Marieke van den Brink, Radboud University, Niederlande

17:15 Uhr – Podiumsdiskussion zur Gleichstellung in der Wissenschaft

Prof. Dr. Claudia Langenberg | Berlin Institute of Health

Dr. Daniela Panáková | Max Delbrück Center for Molecular Medicine

Prof. Dr. Marysia Placzek | University of Sheffield, UK

Prof. Dr. Barbara Rivera Polo | IDIBELL, Spain; McGill University, Canada

Die Sprache der Veranstaltung ist englisch.