Blog Archives

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen in Berlin

Berlin wird einer von vier neuen Standorten für das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) neben Heidelberg und Dresden. Das gab das Bundesministerium für Bildung und Forschung heute bekannt und bestätigte Charité, BIH und und MDC hohe Leistungfähigkeit in der Krebsbehandlung und -forschung.

Das Land Berlin hat die Bewerbung stark unterstützt und plant unter anderem einen innovativen Neubau für das NCT, der voraussichtlich in Berlin-Wedding entstehen soll.

Im Rahmen der Nationalen Dekade gegen Krebs, mit dem Ziel Ergebnisse der Krebsforschung schneller zu Patientinnen und Patienten zu bringen, fördert das BMBF den Ausbau von vier weiteren Standorten des Nationale Centrums für Tumorerkrankungen. Hierfür kooperiert das Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) mit herausragenden Standorten der Universitätsmedizin. Im NCT arbeiten Ärztinnen und Ärzte mit Forscherinnen und Forschern eng zusammen, um jeder Patientin und jedem Patienten eine auf die eigene Erkrankung zugeschnittene Krebstherapie anzubieten. Nun fördert das BMBF den Ausbau weiterer Standorte. Bislang existieren zwei NCT-Standorte, in Heidelberg und Dresden. Die vier neuen NCT-Standorte sollen zukünftig noch mehr onkologischen Patientinnen und Patienten den Zugang zu Innovationen der personalisierten Onkologie ermöglichen. Neben Berlin gingen die Standorte Köln/Essen, Tübingen/Ulm/Stuttgart und Würzburg/Erlangen/Regensburg siegreich aus dem kompetitiven Bewerbungsverfahren hervor.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin und Senator für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller, gratuliert dem Team von Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin Institute of Health (BIH) und Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) und betont: „Die Entscheidung, in Berlin ein Nationales Centrum für Tumorerkrankungen aufzubauen, ist ein großartiger Erfolg für unsere ganze Gesundheitsstadt. Sie unterstreicht die hohe Innovationskraft unserer Forschungseinrichtungen und zeigt, wie richtig unsere Strategie ist, den Wissenschafts- und Medizinstandort konsequent weiterzuentwickeln. Berlin nimmt damit eine Schlüsselstellung ein, um die Krebsforschung entscheidend voranzubringen und neue Ansätze in der Früherkennung und Behandlung von Krebsleiden zu entwickeln.“

Professor Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité, sieht die Auswahl Berlins als NCT-Standort als große Chance für alle Beteiligten. „Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung, die uns enorm unterstützt, die Krebsforschung und –behandlung in Berlin weiter zu stärken. Forschung und Klinik unter einem Dach zu vereinen, ist das übergeordnete Ziel aller Fachbereiche einer Universitätsmedizin. Denn hiervon profitieren Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber vor allem die Patientinnen und Patienten.“

Bereits heute exzellente Krebsforschung und -versorgung in Berlin

Drei leistungsfähige Kooperationspartner haben den NCT-Standort Berlin entwickelt: die Charité, das BIH und das MDC. Professor Ulrich Keilholz, Leiter des Charité Comprehensive Cancer Center (CCCC) und Koordinator des Berliner NCT-Antrags, freut sich über die Auszeichnung: „Die Charité gewährleistet bereits heute mit seinem CCCC die umfassende Versorgung von Krebspatientinnen und -patienten und führt klinische und translationale Krebsforschung durch. Jeder Patient und jede Patientin erhält einen individuellen Behandlungsplan, der in einem interdisziplinären Team optimiert entwickelt wird. Zusätzlich ermöglichen wir die Teilnahme an klinischen Studien. Als künftiger NCT-Standort Berlin werden wir noch erfolgreicher forschen und behandeln können und unsere Expertise weiter ausbauen.“

Mitkoordinatorin Professorin Angelika Eggert leitet die Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie an der Charité, ist Berliner Standortsprecherin im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) und gleichzeitig Mitglied im Forschungsrat des BIH. Sie erforscht mit ihrem Team neue molekular gezielte Therapien und Immuntherapien speziell für krebskranke Kinder. „Das körpereigene Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Krebs. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort in Berlin konnten wir entscheidende Fortschritte erzielen. Gerade bei den doch eher seltenen Krebsfällen im Kindesalter werden wir sehr von der deutschlandweiten Zusammenarbeit mit den anderen NCT-Standorten profitieren.“

Verzahnung von Forschung und Klinik unter einem Dach

BIH-Chair für Klinisch Translationale Medizin Professor Christof von Kalle leitet das Klinische Studienzentrum von BIH und Charité. Bevor er nach Berlin kam, hatte er in Heidelberg das dortige NCT mitgegründet und über 10 Jahre geleitet. Auch er hat das Konzept für den NCT-Standort Berlin mitentwickelt. „Aus meiner langjährigen NCT-Erfahrung in Heidelberg weiß ich, wie entscheidend die enge Verzahnung von Forschung und Klinik, aber auch die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen im Kampf gegen den Krebs sind. Gleichzeitig müssen wir auch die Digitalisierung noch weiter vorantreiben, damit die vielen Daten, die in der Forschung und bei der Behandlung von tausenden Krebspatienten anfallen, den größtmöglichen Nutzen entfalten können. Als NCT-Standort Berlin können wir diese Herausforderungen meistern.“

Professor Axel R. Pries, Vorstandsvorsitzender (interim) des BIH und Dekan der Charité ergänzt: „Die medizinische Translation lebt vom stetigen Austausch zwischen Forschung und Klinik. Dies gilt insbesondere in der Onkologie: Krebs stellt uns vor eine der größten medizinischen Herausforderungen mit immer noch dramatischen Verläufen, nur die Hälfte der Krebspatientinnen und Krebspatienten überleben ihre Krankheit. Hier brauchen wir auch dringend neue Konzepte, die wir hier am Berliner NCT-Standort mit Hochdruck entwickeln wollen.“

Das MDC hat seinen Schwerpunkt in der biomedizinischen Grundlagenforschung. Seine Wissenschaftler*innen untersuchen grundlegende Mechanismen des Lebens und von Erkrankungen. Ihr Ziel ist, diese Erkenntnisse schnellstmöglich in medizinische Anwendungen zu übersetzen. In der Krebsmedizin entwickeln sie u.a. neue Immuntherapien und innovative Schlüsseltechnologien wie die 3D Einzelzell-l-Analyse, Proteomik und Metabolomik, die sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz in neue medizinische Konzepte umsetzen. Professor Thomas Sommer, Wissenschaftlicher Vorstand (komm.) des MDC freut sich ebenfalls sehr über die Förderung „Berlin wird ein exzellenter Standort für das erweiterte Nationale Centrum für Tumorerkrankungen: Hier kommt alles perfekt zusammen. Für uns am MDC bedeutet das, dass wir unsere Forschung und Expertise auf dem Gebiet der Immuntherapie, der Krebsentstehung und der zellbasierten Krebsmedizin weiter vorantreiben können. Und durch die enge Zusammenarbeit mit der Charité und dem BIH möchten wir unsere Erkenntnisse möglichst schnell zu den Patientinnen und Patienten bringen. Es geht um die personalisierte Onkologie der Zukunft.“

Präzise und zellbasierte Krebsmedizin

Die einzigartige Expertise der drei Kooperationspartner machen Berlin vor allem zu einem international herausragenden Standort für Systembiologie und klinisch angewandte Einzelzell-Technologien. Das NCT-Berlin Team entwickelt hieraus unter Federführung von Professor Nikolaus Rajewsky (MDC) ein wegweisendes Konzept zellbasierter Krebsmedizin. Diese umfasst neben den klinischen NCT Programmen drei wesentliche Themen.

1: Präzisionsonkologie: Um die Patient*innen bestmöglich behandeln zu können, müssen die Tumoren exakt diagnostiziert und in ihrer Entwicklung verstanden werden. Dazu setzen die Partner systematisch umfangreiche Methoden der Präzisionsonkologie ein: Neben Multi-Omics-Technologien finden auch umfassende Patienten-abgeleitete präklinische Modelle sowie Maschinelles Lernen (ML) und innovative Einzelzelll-Technologien mit einzigartiger räumlicher Auflösung Anwendung, die es auch ermöglichen, herauszufinden, gegen welche Behandlungen der Tumor empfindlich oder resistent reagiert.

2: Immuntherapie: Die NCT-Kooperationspartner nutzen die umfassende Berliner Expertise in der Immuntherapie, um neue adoptive T-Zell-Therapien (TCR- und CAR-T-Zellen) auf präklinischer und klinischer Ebene zu entwickeln. Vorhandene ausgedehnte GMP-Flächen erlauben es, die neuen Immuntherapien vor Ort herzustellen. Neue Zielstrukturen für die Immuntherapie können über Einzelzell–Technologien identifiziert werden. Gemeinsam mit den anderen NCT-Standorten entsteht so ein umfassendes nationales Netzwerk der Krebsimmuntherapie.

3: Big Data: Die ausgezeichnete IT-Infrastruktur des Charité Comprehensive Cancer Centers (CCCC), aktuelle Programme des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ)/Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung (DKTK) und das BIH Digital Health Programm verfolgen gemeinsam das Ziel, klinische Daten mit molekularer Diagnostik und präklinischen Modellen zu verbinden, um für jeden Patienten und für jede Patientin individualisierte Therapieansätze zu entwickeln und digitale Gesundheitslösungen voranzubringen.

Versorgung von mehr als 50.000 Krebspatientinnen und -patienten im Jahr

Das CCCC koordiniert die Planung des NCT-Partnerstandortes Berlin und wird selbst zukünftig in das NCT Berlin überführt. Im Lenkungsausschuss des NCT Berlin sind alle relevanten Fachgebiete und Patientensprecherinnen und -sprecher vertreten. Ein eigenes NCT-Gebäude ist auf dem neuen klinischen Forschungscampus am Charité Campus Virchow-Klinikum geplant. Auf 10.000 Quadratmetern sollen modernste Forschungslabore, eine Ambulanz sowie ein Informationszentrum für Krebspatientinnen und -patienten entstehen. Das BIH/Charité Clinician Scientist Programm sowie zahlreiche andere Weiterbildungsmöglichkeiten machen Berlin zu einem attraktiven Standort für die Rekrutierung junger Talente in der Krebsforschung. Neben der Hauptstadt wird sich der Einzugsbereich des NCT Berlin mit der Bevölkerung Berlins, Brandenburgs und Sachsen-Anhalts von insgesamt 8,6 Millionen Einwohnern auf etwa ein Zehntel Deutschlands erstrecken, mit mehr als 55.000 neu diagnostizierten Krebsfällen pro Jahr.

Hintergrund

Mit der Gründung des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg als gemeinsame Einrichtung schufen das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), das Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) und die Deutsche Krebshilfe im Jahre 2003 das erste Comprehensive Cancer Center Deutschlands. Ziel des NCT ist es, vielversprechende Ansätze aus der Krebsforschung möglichst schnell in die Klinik zu übertragen und damit den Patienten zugutekommen zu lassen. Dies gilt sowohl für die Diagnose als auch die Behandlung, in der Nachsorge oder der Prävention. Die Tumorambulanz ist das Herzstück des NCT. Hier profitieren die Patienten von einem individuellen Therapieplan, den fachübergreifende Expertenrunden, die sogenannten Tumorboards, erstellen. Die Teilnahme an klinischen Studien eröffnet den Zugang zu innovativen Therapien. Das NCT ist somit eine richtungsweisende Plattform zur Übertragung neuer Forschungsergebnisse aus dem Labor in die Klinik. Das NCT kooperiert mit Selbsthilfegruppen und unterstützt diese in ihrer Arbeit.

Weiterführende Informationen

Single Cell Technologien für die personalisierte Medizin – Fokusbereich mit dem BIH

AG Höpken: „Mikroumgebung als Regulator bei Autoimmunität und Krebs“

AG N. Rajewsky „Systembiologie von Gen-regulatorischen Elementen“

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung von BIH , Charité–Universitätsmedizin Berlin und MDC

Einstein-Zentrum für alternative Methoden in der Biomedizin

In der Vorbereitungsphase werden die Infrastruktur und die Vernetzung der Forschung am Standort gefördert. Für diese stehen 522.000 Euro bereit – insgesamt stellt das Land Berlin der Einstein Stiftung für 2020/21 1,35 Millionen Euro für das neue Einstein-Zentrum zusätzlich zu ihrem Grundhaushalt zur Verfügung. Das Zentrum soll nach einer erneuten Begutachtung des Gesamtkonzepts durch die Wissenschaftliche Kommission der Einstein Stiftung im Jahr 2021 vollumfänglich seine Arbeit aufnehmen.

Die Gründung eines „Einstein-Zentrums 3R“ (3R: Replace, Reduce, Refine) wurde initiiert von der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der Freien Universität Berlin (FU), der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) sowie der Technischen Universität Berlin (TU); es entsteht in enger Kooperation mit dem Berlin Institute of Health (BIH ), dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und dem Robert Koch-Institut (RKI). Das Zentrum soll langfristig ein Forschungsnetzwerk in Berlin schaffen, in dem gemeinsam an Gewebemodellen geforscht und innovative Projekte entwickelt werden können. Zudem sollen Universitäten mit Blick auf die Graduiertenausbildung, aber auch die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert werden.

„Verpflichtung, Tierversuche auf ein Minimum zu begrenzen“

„Angesichts der besonderen Bedeutung von Tierversuchen in der biomedizinischen Forschung ist es eine umso höhere Verpflichtung, sie auf ein Minimum zu begrenzen und in hoher Qualität durchzuführen“, sagt Professor Günter Stock, der Vorstandsvorsitzende der Einstein Stiftung anlässlich der Förderentscheidung.

Der Berliner Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Steffen Krach, erklärt: „Berlin ist deutschlandweit das Zentrum für die biomedizinische Forschung. Damit einher geht unser Anspruch, alternative Methoden zu Tierversuchen zu erforschen, um den Tierschutz zu stärken und Tierversuche in der Forschung zu reduzieren. Wir unterstützen als Land den wichtigen Schritt, die Aktivitäten in den Berliner Wissenschaftseinrichtungen in einem neuen Einstein-Zentrum zu bündeln. Mit unserem breiten Berliner Forschungsnetzwerk nehmen wir in diesem Bereich eine Vorreiterrolle ein.“

Nachwuchsforscher*innen sensibilisieren

Nach dem 3R-Prinzip von William Russell und Rex Burch gilt es, Tierversuche zu ersetzen (Replace), die Anzahl der Versuchstiere zu reduzieren (Reduce) oder die Belastung für Versuchstiere zu mindern (Refine). Hierfür kommen in dem neuen 3R-Zentrum experimentelle Methoden wie 3D-Modelle von Gewebekulturen, aber auch ein erweitertes Qualitätsmanagement zum Einsatz. Hauptanliegen des Einstein-Zentrums ist es, die Entwicklung von Therapiemethoden für menschliche Erkrankungen voranzutreiben, die Übertragbarkeit von Laborerkenntnissen auf die Patient*innen zu verbessern und gleichzeitig den Tierschutz zu stärken. Nachwuchswissenschaftler*innen sollen im geplanten Zentrum durch Ausbildung, Schulung und Weiterbildung in die Lage versetzt werden, das 3R-Prinzip stringent anzuwenden Die Wissenschaftskommunikation und der Dialog mit der Öffentlichkeit werden ebenfalls eine bedeutende Rolle einnehmen.

„Bereits seit 2018 fördern wir über Charité 3R sehr energisch die Entwicklung von alternativen Verfahren und arbeiten intensiv daran, jene Tierversuche, die für die Forschung an Therapien unersetzbar sind, schonender zu gestalten. Mit dem neuen Einstein-Zentrum wird eine institutionenübergreifende Struktur in Berlin geschaffen, die die Umsetzung des 3R-Prinzips auch auf internationaler Ebene vorantreibt“, sagt der Dekan der Charité und Interim-Vorstandsvorsitzender des BIH, Professor Axel Radlach Pries.

Weiterführende Informationen

Webseite der Einstein Stiftung

Alternativmethoden zu Tierversuchen am MDC

Forschung und Tierversuche am MDC

Quelle: PM MDC vom 08. 07. 2020

Die Bauchspeicheldrüse – Zelle für Zelle

Die Bauchspeicheldrüse, der Pankreas, erfüllt wichtige Aufgaben im menschlichen Körper: Zum einen regelt sie den Zuckergehalt des Blutes, indem sie Hormone wie Insulin oder Glucagon in ihren Inselzellen produziert. Außerdem ermöglicht sie die Verdauung, indem sie in ihren Drüsenzellen Enzyme herstellt und in den Dünndarm abgibt. Die Enzyme zerlegen Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette in ihre Einzelbausteine und machen sie damit für den Körper erst verfügbar. So ist es kein Wunder, dass Störungen der Bauchspeicheldrüse sofort schlimme Folgen haben: funktioniert die Insulinproduktion nicht mehr, entsteht Diabetes, sind die Drüsenzellen zu aktiv, kommt es zur Entzündung, zur Pankreatitis, oder im schlimmsten Fall zu Bauchspeicheldrüsenkrebs.

„Aus diesem Grund waren wir schon lange an der detaillierten Unter-suchung dieses wichtigen menschlichen Organs interessiert“, erklärt Professor Roland Eils, BIH Chair und Gründungsdirektor des Digital Health Center am BIH und an der Charité. „Es ist allerdings knifflig, die molekularen Bausteine aus der Drüse zu isolieren, weil die Verdauungs-enzyme sehr schnell arbeiten und etwa die RNA, die Ribonucleinsäuren, sehr schnell abbauen.“ In einem internationalen Pilotprojekt des Human Cell Atlas, das von der Chan-Zuckerberg-Foundation gefördert wurde, hat Eils mit seinen Kolleg*innen daher herausgetüftelt, wie die schonende Aufbereitung der einzelnen Zellen aus der Bauchspeicheldrüse gelingt. „Diese Vorarbeiten haben uns in die Lage versetzt, das Teilprojekt Pankreas in der weltweiten Human Cell Atlas Initiative zu übernehmen“, berichtet Roland Eils.

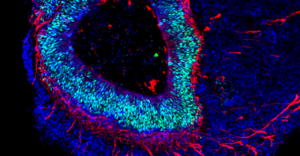

Im aktuellen Projekt planen die Wissenschaftler*innen, die bisher bekannten rund 20 verschiedenen Zelltypen der Bauchspeicheldrüse genauestens unter die Lupe zu nehmen – und dabei möglicherweise noch weitere zu entdecken. Dazu untersuchen die insgesamt 10 Projektgruppen, die sowohl aus Deutschland, als auch aus den Niederlanden, Spanien, Schweden, Israel und Italien kommen, sowohl die Genaktivität, indem sie die Boten-RNA aus dem Zellkern analysieren, als auch die Gesamtheit aller Proteine, das so genannte Proteom der einzelnen Zellen. Das Material stammt von herausoperierten Organen von Patient*innen, hirntoten Spender*innen sowie abgestorbenen Foeten. So können kranke und gesunde Gewebe miteinander verglichen und die Entwicklung der Bauch-speicheldrüse verfolgt werden. Pro Organ werden etwa 100.000 Zellkerne aus verschiedenen Regionen einzeln analysiert, insgesamt also von drei Millionen Zellen.

„Ein solches Mammutprojekt kann nur im Verbund mit vielen Partnern gelingen, die überdies verschiedene Expertisen mitbringen“, sagt Roland Eils. „Hier arbeiten Expert*innen aus der Medizin, der Biologie, der Mathematik, der Informatik, der Chemie und Physik zusammen.“ In Berlin findet die eigentliche RNA-Zellkernanalyse sowie im Weiteren die räumliche Kartierung statt: Mit speziellen Mikroskopen und molekularen Färbetechniken kann die Gruppe um Dr. Christian Conrad aus dem Digital Health Center genau bestimmen, woher welcher Zelltyp in der Bauchspeicheldrüse stammt. Bei Jürgen Eils, Bruder und Kollege von Roland Eils, im Digital Health Center laufen die Daten aus den internationalen Teilprojekten zusammen und werden ausgewertet.

Das Bauchspeicheldrüsenprojekt ist ein Teilprojekt der weltweiten Human Cell Atlas Initiative. Hier haben sich Forscher*innen weltweit zusammengetan, um jede einzelne Zelle des menschlichen Körpers zu beschreiben. Ziel ist es, die Vorgänge im gesunden Körper zu verstehen, um auf dieser Basis Krankheiten besser diagnostizieren, behandeln und vorbeugen zu können. „Das Human Cell Atlas Projekt ist sicher eines der zukunftsträchtigsten Projekte im Bereich der Lebenswissenschaften“ ist Roland Eils überzeugt. „Es ist vergleichbar mit dem Humangenomprojekt, bei dem Wissenschaftler weltweit 30 Jahre lang gemeinsam daran gearbeitet haben, das menschliche Erbgut komplett zu sequenzieren. Ähnlich wie zu Beginn des Genomprojekts stehen wir auch beim Human Cell Atlas vor einer Herkulesaufgabe, die mit den heutigen Methoden noch gar nicht zu bewältigen ist. Doch unsere Vision ist es, hier einen entscheidenden Beitrag für das Verständnis des menschlichen Lebens zu leisten.“

Das Bauchspeicheldrüsenprojekt ist das einzige Projekt von insgesamt sechs europäischen Human Cell Atlas Initiativen, das von Deutschland aus koordiniert wird

Quelle: PM BIH

Neues vom Campus Buch

Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE 0005659700), ein Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie, hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatz von rund 168,7 Mio. EUR abgeschlossen. Wie der Aufsichtsrat auf seiner Bilanzsitzung feststellte, betrug der Jahresüberschuss 16,1 Mio. EUR und das Ergebnis pro Aktie 3,12 EUR. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss von etwa 18 Mio. EUR erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 29. Mai 2019 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR pro dividendenberechtigter Aktie vorschlagen (Vorjahr: 0,80 EUR). Die vollständigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 werden am 5. April 2019 veröffentlicht.

Professor John Ioannidis von der Universität Stanford kommt als Einstein BIH Visiting Fellow nach Berlin

Er ist einer der bekanntesten Forscher weltweit: John Ioannidis von der Universität Stanford veröffentlichte 2005 ein tausendfach zitiertes Paper mit dem provokanten Titel: Why most published research findings are false, zu Deutsch: Warum die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind. Nun kommt John Ioannidis ans Berliner Institut für Gesundheitsforschung / Berlin Institute of Health (BIH), gefördert von der Einstein Stiftung und der Stiftung Charité, um als Einstein BIH Visiting Fellow am QUEST Center des BIH eine Dependance seines Stanforder Forschungszentrums METRICS aufzubauen, das METRIC-Berlin. Gemeinsam wollen METRIC-Berlin und das BIH QUEST Center die Forschung am BIH und der Charité – Universitätsmedizin Berlin, in Berlin und darüber hinaus auf eine neue Qualitätsstufe stellen.

John Ioannidis wird zunächst für drei Jahre Einstein BIH Visiting Fellow am Berlin Institute of Health sein. „Wir wollen herauszufinden, wie Forschung am besten funktionieren kann – und wie nicht“, umreißt Ioannidis sein Ziel für das METRIC Berlin. Dazu werden die Wissenschaftler*innen gemeinsam mit ihren Kolleg*innen vom BIH QUEST Center den Wissenschaftsprozess unter die Lupe nehmen: Welche wissenschaftlichen Methoden werden angewandt? Wie werden Ergebnisse erzielt, überprüft und veröffentlicht? Und wie werden Wissenschaftler*innen bewertet, welche Anreize und Belohnungen bestehen im wissenschaftlichen System? „So wollen wir zu Empfehlungen kommen, die die Effektivität und den Wert der Forschung erhöhen – und damit die Bedeutung der Wissenschaft für die Gesellschaft“, erklärt Ioannidis.

Professor Axel Radlach Pries, Vorstandsvorsitzender (interim) des Berlin Institute of Health und Dekan der Charité, begrüßte den Zuwachs zum BIH: „Die Mission des BIH ist die Translation, also die Übertragung der Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in die Anwendung. Nur wenn die Ergebnisse von hoher Qualität sind, kann der Schritt aus dem Labor zum Patienten gelingen. Diese Qualität bestmöglich zu fördern wird uns in Zukunft mit der Unterstützung des METRIC-Berlin noch besser gelingen.“

Hier finden Sie den vollständigen Artikel

Campus Cinema

- April 2019, 18:00 – 20:00 Uhr

Die Rapoports – Unsere drei Leben

MDC.C, Axon

Digitaler Angriff gegen Krebs

Im Berliner Institut für Gesundheitsforschung / Berlin Institute of Health (BIH) arbeiten mehrere Arbeitsgruppen daran, dem Krebs digital die Stirn zu bieten. Dabei geht es vor allem darum, bereits vorhandene Informationen zusammenzuführen und gemeinsam auszuwerten. Denn bei 500.000 Neuerkrankungen jedes Jahr allein in Deutschland würde es sich lohnen, die Erfahrungen mit verschiedenen Diagnose- und Behandlungsverfahren miteinander zu vergleichen und die vielversprechendsten Ansätze mehr Patient*innen zugute kommen zu lassen. Darüber hinaus hilft der „Digital Health Accelerator“ des BIH Innovator*innen von der Charité – Universitätsmedizin Berlin und vom Max-Delbrück-Centrum dabei, ihre digitalen Ideen für die Krebsmedizin rasch zu den Patient*innen zu bringen.

„Wir begrüßen die Initiative des Bundesforschungsministeriums, die Dekade gegen den Krebs auszurufen“, sagt Professsor Axel Radlach Pries, Dekan der Charité – Universitätsmedizin und Interims-Vorstandsvorsitzender des BIH. „Um den Krebs zu bekämpfen, setzen wir hier im BIH ganz bewusst auf die Digitalisierung: Wir gewinnen zwar jedes Jahr mehr Erkenntnisse über den Krebs, doch um sie auszuwerten und sie tatsächlich in die klinische Anwendung zu überführen, benötigen wir Spezialisten für KI, IT und Datenmanagement. Wir haben deshalb mehrere Forscherinnen und Forscher aus diesem Bereich ans BIH berufen und unterstützen damit die Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen an der Charité und am MDC.“

Riesiger Erfahrungsschatz muss gehoben werden

„Wir haben einen riesigen Erfahrungsschatz in Deutschland in der Behandlung von Krebspatienten“, sagt Professorin Sylvia Thun, Direktorin der Core Unit eHealth & Interoperabilität am BIH, gefördert durch die Stiftung Charité. „Wir müssen ihn nur heben!“ Doch das ist nicht so einfach. Die Daten der Patient*innen, die Auskunft über ihre Diagnosen, Behandlungen und ihren Krankheitsverlauf geben, werden in jedem Krankenhaus anders erfasst. Sie sind unterschiedlich formuliert und in verschiedenen Softwaresystemen, wenn nicht gar auf Papier gespeichert. „Deshalb ist es nicht möglich, zum Beispiel die Daten aller Brustkrebspatientinnen oder aller Prostatakrebspatienten miteinander zu vergleichen“, beklagt Sylvia Thun.

….

Daten aus Krankenversorgung und Forschung verbinden

Professor Roland Eils ist Gründungsdirektor des BIH Zentrums Digitale Gesundheit und koordiniert das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Medizininformatik-Konsortium HiGHmed. Das Konsortium verbindet medizinische Fakultäten und Universitätsklinika sowie Unternehmen aus der Medizintechnik und Informationstechnologie aus ganz Deutschland. Eils´ Anliegen ist es, die Daten aus der Krankenversorgung mit Daten aus der biomedizinischen Grundlagenforschung zu verbinden. Die Fortschritte in der Forschung erlauben es mittlerweile, einzelne Zellen im Körper zu verfolgen und zu analysieren. So erhalten die Wissenschaftler*innen und Ärzt*innen Informationen über das Krankheitsgeschehen in nie dagewesener Detailtiefe. Doch diese riesigen Datenmengen, die allein bei der Genomsequenzierung von Krebspatienten entstehen, müssen digital ausgewertet und mit den Daten aus der Krankenversorgung zusammengebracht werden, bevor sie für eine personalisierte Therapie genutzt werden können.

„BIH Digital Health Accelerator Demo Day“

Full house beim zweiten „BIH Digital Health Accelerator Demo Day“ des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung / Berlin Institute of Health (BIH)

Am 11. Dezember 2018 war Show-Time: Beim zweiten „BIH Digital Health Accelerator Demo Day“ präsentierten sechs Teams von jungen Forscher*innen und Mediziner*innen ihre digitalen Innovationen für die Medizin der Zukunft: Sie wollen Krebs, Herzkreislauf- oder auch Zahnerkrankungen präziser diagnostizieren, die Rehabilitation nach einer Operation digital überwachen, die beste Zeit für die Medikamenteneinnahme an der inneren Uhr ablesen oder die Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern verbessern. Im Publikum saßen rund 100 Investoren, Vertreter*innen von Funding Organisationen, Politiker*innen und Kolleg*innen.

Die Teams wurden ein Jahr lang vom Digital Health Accelerator des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) gefördert. Hier erhielten sie Coaching und Mentoring und durften in einem Co-working Space ihre digitalen Konzepte in marktfähige Produkte überführen. „Das Pilotprogramm Digital Health Accelerator des BIH konzentriert sich auf die Überführung von technologischen Konzepten in Prototypen, die einen echten Patient*innennutzen zeigen und ein interessantes Geschäftsmodell aufweisen. Dabei stehen wir laufend mit Ärzt*innen, Patient*innen sowie Partner*innen aus Forschung und Wirtschaft im Austausch“, sagt Klaus Nitschke, Leiter des Digital Health Accelerator.

Dass das Konzept funktioniert, beweist ein Projekt aus dem ersten Jahrgang: Hier hatte der angehende Herzchirurg vom Deutschen Herzzentrum Berlin, Dr. Alexander Meyer, ein Frühwarnsystem für die Intensivstation entwickelt. Sämtliche Messwerte, die bei der Überwachung eines Patienten anfallen, führt eine Software zusammen und wertet sie gemeinsam aus. Bei Überschreiten einer kritischen Lage löst es Alarm aus. „Das „Digital Health Accelerator“-Programm hat dann das Projekt aus dem rein wissenschaftlichen Kontext geholt und konkrete Wege zur Translation in die Klinik skizziert“, berichtete Alexander Meyer. Bereits Anfang 2020 könnte das System in Serie gehen. Weil Alexander Meyer aber auch künftig als Herzchirurg und nicht als Unternehmer arbeiten möchte, hat ihm das Team vom Digital Health Accelerator auch dabei geholfen, einen Geschäftsführer für sein zukünftiges Start Up zu finden, berichtete Klaus Nitschke. „Wir haben deshalb begonnen, ein Netzwerk von „Entrepreneurs in Residence“ aufzubauen. Dabei handelt es sich um Gründer*innen, die bereits ein erstes Unternehmen gegründet und veräußert haben und daran interessiert sind, ein weiteres Start Up im Digital Health Umfeld zu gründen.“

„Die Mission des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung / Berlin Institute of Health (BIH) ist die Translation von Innovationen zu Patient*innen“, sagte Rolf Zettl, Administrativer Vorstand des BIH. „Anders als für die Bereiche Pharma und Medizintechnik gibt es für den dynamischen Bereich Digital Health jedoch noch keine etablierten Instrumente und Partnereinrichtungen, mit denen man die Translation voranbringen kann. Daher haben wir im Jahr 2017 mit dem „Digital Health Accelerator“ gestartet, im Sinne eines Experiments. Aus unserer Sicht ist dieses Experiment ein voller Erfolg!“

Zettl dankte in diesem Zusammenhang ausdrücklich dem Bundestagsabgeordneten (SPD) Swen Schulz, der das „Experiment“ von Anfang an interessiert verfolgt und mit einer Anschubfinanzierung unterstützt hatte. Schulz, Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, zeigte sich beeindruckt. „Der Accelerator zeigt beispielhaft, welches enorme Potential die Digitalisierung des Gesundheitswesens für eine gute Anamnese, eine bessere und effizientere Behandlung und die Patientenversorgung birgt. Für Berlin bieten Digital Health Lösungen wie am BIH mit dem Zusammenbringen einer lebendigen Start-Up-Szene, leistungsfähiger Gesundheitswirtschaft und herausragenden Forschungseinrichtungen, riesige Chancen.“

Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung | Berlin Institute of Health (BIH) hat eine gesellschaftliche Aufgabe: Innovationen in der Medizin zu schaffen. Sie tragen dazu bei, Lebensqualität zu erhalten und Werte zu schaffen. 2016 hat das BIH eine neue wissenschaftliche Strategie erarbeitet, die unsere Arbeit, Forschungsaktivitäten und Entscheidungen für die kommenden Jahre leiten wird: Die „BIH-Strategie 2026“.

Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung wurde im März 2013 als neue biomedizinische Forschungseinrichtung von der Charité – Universitätsmedizin Berlin und dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) in Berlin gegründet. Mit diesem Zusammenschluss werden wissenschaftliche Synergien zwischen beiden Einrichtungen gebündelt und die langjährige projektbezogene Kooperation institutionalisiert. Im Fokus stand und steht die Frage, wie Forschungserkenntnisse aus den Lebenswissenschaften schneller und gezielter in für Menschen nützliche medizinische Therapien, Diagnostik und Prävention übersetzt und klinische Beobachtungen in die Grundlagenforschung transferiert werden können.

Aktueller Entwurf des Käthe-Beutler-Hauses.

Bild: kleyer.koblitz.letzel.freivogel.architekten Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin

Auf dem Forschungscampus Buch weichen zwei Krankenhausbauten aus den Siebzigerjahren einem neuen Forschungsgebäude. Das Haus am Lindenberger Weg 80 wird den Namen der 1935 vertriebenen Berliner Kinderärztin Käthe Beutler tragen. Hier baut das Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIH) zusammen mit dem Max-Delbrück-Centrum (MDC) und der Charité – Universitätsmedizin Berlin einen neuen Standort auf.

Newsletter

BIH-NEWS: Sind Sie interessiert an Neuigkeiten und Fördermöglichkeiten vom Berliner Institut für Gesundheitsforschung? Wir laden Sie herzlich ein, sich für unseren Newsletter anzumelden. Sie können sich jederzeit von der Liste abmelden.

Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIH)

(Quelle: PM des BIH vom 12. Dezember 2018 )

Grundstein für das Käthe-Beutler-Haus gelegt

Grundsteinlegung für das Käthe-Beutler-Haus

Alexander Koblitz, Dr. Rolf Zettl, Prof. Dr. Axel Radlach Pries und Prof. Dr. Martin Lohse bei der Verlegung des Grundsteins für das Käthe-Beutler-Haus auf dem Campus Berlin-Buch. © Patrick Meinhold / MDC

Der Grundstein für das Käthe-Beutler-Haus auf dem Campus Berlin-Buch ist gelegt. Dort soll 2020 das Berlin Institute of Health (BIH) einziehen, das die Stärken von MDC und Charité bündelt. Zu dieser Kooperation haben Jutta Kramm und Jana Schlütter, MDC-Kommunikation, mit Professor Martin Lohse, Wissenschaftlicher Vorstand des MDC, gesprochen.

Wer wird künftig im Käthe-Beutler-Haus arbeiten?

Hier entsteht ein Gebäude mit rund 2500 Quadratmetern Nutzungsfläche, das Grundlagenforschung, klinische Forschung und Technologieplattformen unter einem Dach vereint. Wenn unterschiedliche Disziplinen eng zusammenarbeiten, kann eine besondere Atmosphäre entstehen, in der man sich gegenseitig beflügelt und die alle weiterbringt. Das ist unser Ziel im BIH. Wir wollen dafür exzellente internationale Forscherinnen und Forscher rekrutieren, die die Arbeitsgruppen im BIH und am MDC ergänzen. Der direkte Nachbar des neuen Hauses auf dem Campus ist übrigens das Experimental and Clinical Research Center (ECRC) von MDC und Charité. Dort wird die Zusammenarbeit von Grundlagenforschung und Klinik schon lange praktiziert und ist im Grunde die Keimzelle des BIH. Auf diese Kompetenz in der patientenorientierten Forschung bauen wir auf.

Und was kostet das neue Gebäude?

Die Kosten für den Entwurf des Berliner Architekturbüros Kleyer.Koblitz.Letzel.Freivogel belaufen sich für das BIH auf 24,3 Millionen Euro, die zu 90 Prozent vom Bund und zu zehn Prozent vom Land getragen werden. Das ist eine überaus notwendige Investition, die unsere bewährte Partnerschaft stärken wird. Sie wird dem BIH auf dem Campus Buch einen zentralen Ort und ein Gesicht geben und den Ausbau gemeinsamer patientennaher Forschung ermöglichen.

Die Zusammenarbeit der beiden Partner MDC und Charité unter dem Dach des BIH läuft bereits sehr gut. Worauf sind Sie und das MDC besonders stolz?

Lassen Sie mich drei Beispiele nennen. Wir sind sehr stolz darauf, dass es MDC und BIH gemeinsam gelungen ist, international angesehene Wissenschaftler nach Berlin zu holen. Dazu gehört Holger Gerhardt hier auf dem Campus. Er sucht nach Wegen, wie man die Bildung neuer Blutgefäße (Angiogenese) beeinflussen kann. Denn das spielt bei so verschiedenen Erkrankungen wie Krebs oder der diabetischen Retinopathie, aber auch bei chronischen Wunden eine Rolle. Zum Aufbau des BIH brauchen wir aber nicht nur seine fachliche Exzellenz, sondern auch seine Fähigkeit, weitere Leute anzuziehen und zu integrieren.

„Berliner Institut für Gesundheitsforschung auf gutem Kurs“

In seiner Sitzung am 17. November hat sich der Aufsichtsrat des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) mit den wissenschaftlichen und strukturellen Weiterentwicklungen und der Umsetzung der „BIH-Strategie 2026“ in den Monaten Juli–November befasst. Insbesondere die Fortschritte bei der Gewinnung von wissenschaftlichen Führungskräften, bei den großen Bauvorhaben sowie den Technologietransfer-Aktivitäten wurden vom Aufsichtsrat positiv bewertet.

Dr. Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung und Aufsichtsratsvorsitzender, sagte: „Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung hat in den zurückliegenden Monaten seit unserer Sitzung im Sommer wichtige Fortschritte bei der Gewinnung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht. So konnte das Berliner Institut für Gesundheitsforschung gemeinsam mit der Stiftung Charité jüngst drei exzellente Wissenschaftlerinnen auf die neu etablierten Johanna Quandt-Professuren gewinnen. Die Professorinnen Il-Kang Na, Ute Scholl und Petra Ritter forschen patientenorientiert und stärken damit die Mission des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung, Innovationen in konkrete medizinische Anwendungen zum Wohle der Patientinnen und Patienten zu überführen.“

Steffen Krach, Berliner Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, äußerte sich ebenfalls zufrieden mit der Weiterentwicklung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung und betonte im Zusammenhang mit den Bauprojekten in Berlin-Mitte und auf dem Campus in Buch: „Wir freuen uns sehr, dass diese großen Bauvorhaben gut voranschreiten. Damit schafft das Berliner Institut für Gesundheitsforschung in absehbarer Zeit die notwendigen Forschungsflächen, die es für die zahlreichen translationalen Forschungsaktivitäten benötigt. Nicht zuletzt erhöhen die modernen Gebäude und die darin geschaffenen Forschungsflächen die Attraktivität des Wissenschaftsstandorts Berlin für weitere herausragende Forscherinnen und Forscher.“

Aktueller Entwurf des Käthe-Beutler-Hauses.

Bild: kleyer.koblitz.letzel.freivogel.architekten Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin

Die zentralen Baumaßnahmen wurden initiiert, um Labor- und Büroflächen für die Forschungsgruppen bereitstellen zu können. Auf dem Campus Berlin Buch wird ein Neubau einen Teil der alten Robert-Rössle-Klinik ersetzen und Forschungsgruppen sowie klinisch Tätige zusammenführen. Insgesamt werden dort 3.036 Quadratmeter Nutzfläche geschaffen. In Mitte wird in unmittelbarer Nähe zur klinischen Versorgung im ehemaligen Operations- und Intensivmedizin-Trakt der Charité ein modernes, transparentes Gebäude für die translationale Medizin gebaut. Das Ziel ist es, die innovative, patientennahe, translationale Forschung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung und die medizinische Versorgung der Charité unter einem Dach zu vereinen. Insgesamt soll mit dem Umbau eine Nutzfläche von rund 14.800 Quadratmetern entstehen. Für das Berliner Institut für Gesundheitsforschung ist eine Nutzfläche von 9.554 Quadratmetern vorgesehen.

Auch die Entwicklungen im Bereich Technologietransfer werden vom Aufsichtsrat positiv bewertet. Die im Jahr 2017 initiierten Maßnahmen zeigen Wirkung: vom Abschluss neuer strategischer Partnerschaften mit der Industrie bis zur Etablierung der „Berlin Health Innovation Digital Labs“. Die beiden Staatssekretäre betonten: „Gerade auf dem für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Berlin so wichtigen Feld der digitalen Medizin ist es erfreulich, dass durch das Pilotprojekt ,Digital Health Accelerator‘ zunehmend klinisch tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mobilisiert werden, um digitale Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln.“ Der Aufsichtsrat hat dem Vorstand empfohlen, die begonnenen Maßnahmen mit Nachdruck fortzuführen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Georg Schütte, informierte den Vorstand zudem darüber, dass eine im Juli eingesetzte Strukturkommission inzwischen ihre Arbeit aufgenommen habe und es geplant sei, dem Aufsichtsrat im Frühjahr 2018 Empfehlungen für die inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung vorzulegen.

Das Berliner Institut für Gesundheitsforschung | Berlin Institute of Health (BIH) ist eine Wissenschaftseinrichtung für Translation und Präzisionsmedizin. Das BIH widmet sich neuen Ansätzen für bessere Vorhersagen und neuartigen Therapien bei progredienten Krankheiten, um Menschen Lebensqualität zurückzugeben oder sie zu erhalten. Mit translationaler Spitzenforschung und Innovationen ebnet das BIH den Weg für eine nutzenorientierte personalisierte Gesundheitsversorgung. Die Gründungsinstitutionen Charité – Universitätsmedizin Berlin und Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) sind im BIH eigenständige Gliedkörperschaften.

Quelle: Pressemitteilung des Berliner Senats